金属プレス機械は、製造現場における重要な生産設備である一方、重大な労働災害の原因にもなり得ます。特に指挟みや切断といった事故は後を絶たず、労働安全衛生法をはじめとする法令では厳格な安全対策が求められています。

本記事では、安全衛生管理者・安全担当者の方々を対象に、金属プレス機械の安全対策について、労働安全衛生法に基づいた具体的な対応策を詳しく解説します。安全対策の基本から最新の法令対応まで、実務に役立つ内容を網羅しています。

金属プレス機械とは

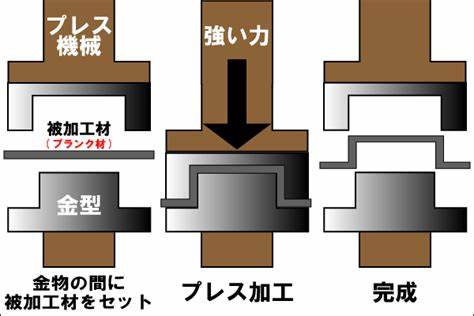

金属プレス機械とは、金属材料に圧力を加え、打ち抜き、曲げ、絞りなどの加工を行う機械で、製造業では広く使用されています。高速で動作するため生産性は高いものの、可動部分への接触により重篤な事故につながる恐れがあります。

プレス機械はすべて安全衛生法の規制を受けるの?

法律の規制を受ける「金属プレス」とは、金型を用いて打ち抜いたり、曲げたり、絞ったりする機械のことを言うよ。例えば、水圧によるプレス機械は金型を使用していないため、法律の「金属プレス」には該当しないよ。

対象外になる場合:

- 単純なカッターやはさみ(シャー)機械(ただしシャー規定も別途あり)

- 人力だけで動かすハンドプレス(一定規模を超える場合は対象)

金属プレス機械に多い労働災害

労働災害の主な原因は以下の通りです。

- 手指の挟まれ・切断事故

金型の間に手を入れたまま操作したことで起きる事故が多数。 - 安全装置の無効化や故障

センサや光線式安全装置が正常に動作していなかった事例。 - 不適切なメンテナンス・清掃時の誤作動

清掃中にプレス機が作動し、作業員が負傷する事故。

厚生労働省の統計では、プレス機械による災害は機械災害全体の中でも常に上位を占めています。

労働安全衛生法に基づく基本的な安全対策

労働安全衛生法(以下「安衛法」)では、プレス機械を含む有害な機械について、事業者に対してリスク低減措置の実施義務を課しています。

【第131条】プレス機械等における危険限界への進入防止措置

第百三十一条 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。

✅ 条文の趣旨:

プレスやシャー(以下「プレス等」)を使用する際に、労働者の体の一部が危険な可動範囲(危険限界)に入り込まないようにしなければならないというルールです。

✅ 具体的な解釈と対策:

| 要点 | 解説と対応策 |

|---|---|

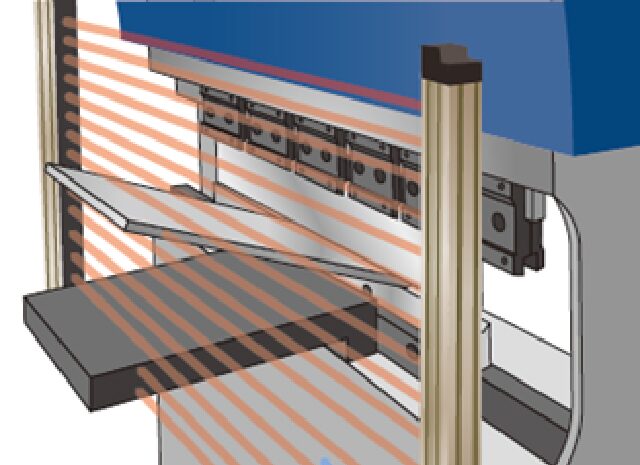

| 安全囲い等の設置 | 金型やスライドの可動範囲に物理的に入れないよう、「安全囲い」「固定ガード」「光線式安全装置(ライトカーテン)」などを設置。 |

| 例外の機械 | 危険を防止する自動停止機構などが標準搭載されているプレス等には、囲いが不要な場合もある(例:全自動搬送型プレス機) |

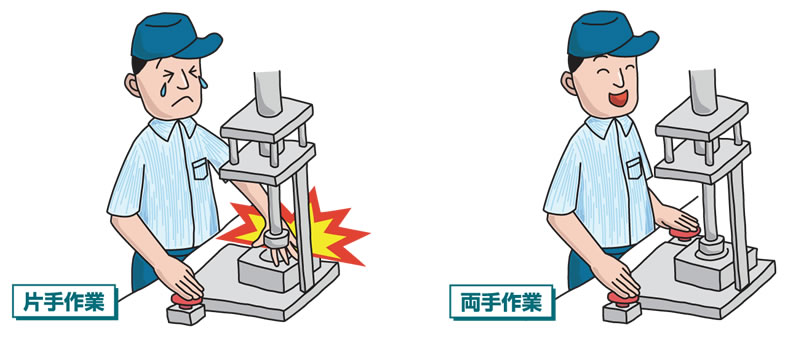

| 安全装置の性能要件 | 機械のタイプや能力に応じて、停止距離に適合した安全装置(例:両手操作式、感応式)が必要。性能が不適合な装置を使うと法令違反になる。 |

| レーザー式安全装置の条件 | 「スライド速度10mm/s以下」「スライドがボタン操作中のみ動作」など、極めて厳しい条件を満たしていなければ使用不 可。 |

✅光線式安全装置の例

✅片手操作式と両手操作式のリスクの例

【第131条の2】金型交換・調整作業中のスライド落下防止

第百三十一条の二 事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。

✅ 条文の趣旨:

金型の取り付け・取り外し・調整作業中に、スライドが誤作動や不意に下降することで作業者が巻き込まれないようにすること。

✅ 解釈と対応:

| 危険 | 対応策 |

|---|---|

| スライドの不意な落下 | 「安全ブロック(スライドが落ちないよう支える部材)」を使用し、作業中は必ず固定状態にする。 |

| 労働者側の義務 | 安全ブロックがあるのに使わない、ということがないよう、作業前に必ず設置を徹底させる教育が必要。 |

| 補助装置 | 油圧や空圧の安全ロック機構を併用してもよいが、物理的支持具(安全ブロック)が基本。 |

【第131条の3】金型調整時のスライド操作方法の制限

第百三十一条の三 事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。

✅ 条文の趣旨:

金型の微調整中に誤ってスライドが通常運転で動いてしまうと、非常に危険です。そのため、必ず「寸動(ちょっとずつ動く)」や「手回し」で行うように義務付けています。

✅ 解釈:

- 寸動機構があれば、それを使用し、ボタンを押している間だけ動かす

- 寸動がない古い機械では、手回しクランクなどでスライドを動かす

- 調整作業時に通常モード(フルトン)で動かすのは違反かつ重大災害の原因になります

【第132条】クラッチ・ブレーキ等の機能維持

第百三十二条 事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。

🧾 条文の要点:

制御系の信頼性確保が目的。クラッチ、ブレーキ等が常に正常に働くよう、点検・整備を怠ってはならない。

✅ 実務対応:

- 日常点検(始業前点検):ブレーキの戻り確認、一行程一停止の確認

- 月次点検:エア抜け、油漏れ、異音、クラッチスリップ確認など

- 定期的な部品交換記録を残し、故障兆候を見逃さない体制構築

【 第133条】プレス機械作業主任者の選任

第百三十三条 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。

🧾 条文の要点:

労働安全衛生法施行令第6条第7号に定める「動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業」には、有資格者である「プレス機械作業主任者」の選任が義務です。

✅ 実務対応:

- 必須条件:厚生労働大臣指定の技能講習修了者

- 規模に関係なく、動力プレスを使った金属加工作業が対象

【第134条】作業主任者の職務

第百三十四条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。

二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。

四 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

🧾 条文の要点:

選任された主任者には、安全点検・異常時対応・作業指揮・キー保管の役割があります。

✅ 実務での整理:

| 項番 | 職務内容 | 具体的対応 |

|---|---|---|

| 一 | プレス機械および安全装置の点検 | 日常点検表の作成、点検実施・記録 |

| 二 | 異常時の措置 | 異常発見時に機械停止 → 修理・報告 |

| 三 | キースイッチの保管 | 操作切替キー(自動/寸動)の厳重管理 |

| 四 | 金型作業の直接指揮 | 金型交換時に主任者が立ち会う/指揮することが義務 |

【第134条の2】キースイッチの管理(作業主任者不要作業の場合)

第百三十四条の二 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。

✅ 条文の要点:

主任者の選任義務がない軽微な作業(例:試運転・調整)でも、キースイッチを使う場合はキーの保管管理者を定めなければならない。

✅ 実務ポイント:

- 主任者のいない作業時は、班長や安全担当者などをキー管理者に指定

- 鍵付きボックスなどで管理し、勝手な切替え操作を防止

【第134条の3】定期自主検査

第百三十四条の三 事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無

二 クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無

三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無

四 スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無

五 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無

六 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無

七 リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無

八 ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無

九 スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない

🧾 条文の要点:

動力プレスは、1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要です(使用停止中の機械を除く)。使用再開時も同様の検査が必須。

✅ チェック項目一覧(法令に基づく):

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| クランクシャフト等 | 摩耗、亀裂、油漏れ |

| クラッチ・ブレーキ | 応答性、戻り不良、油圧・空圧状態 |

| 一行程一停止機構 | 誤作動の有無、ブレーキ連動確認 |

| スライド関連 | ゆがみ、ガタ、動作遅延 |

| 空圧系統 | 圧力調整弁、電磁弁の動作確認 |

| 油圧系統 | ポンプ作動、漏れ、異音 |

| 電気系統 | リレー、スイッチ、配線焼損の有無 |

| ダイクッション | 油圧作動、戻り機能の確認 |

| 危険防止機構 | 非常停止、ガード、ライトカーテンの動作確認 |

✅ 実務対応:

- 記録書式を整備し、検査日・担当者・結果・是正措置を残すこと

- 不具合時の修理記録・改善履歴と紐づけて管理するとベスト

作業員への教育と指導

安衛法第59条では「労働者への安全教育」が義務付けられています。特に金属プレス機械の操作には、以下の教育内容が重要です。

教育内容例

- プレス機械の基本構造と動作原理

- 安全装置の意味と使い方

- 作業中の禁止行為(例:センサの無効化)

- 過去の災害事例と再発防止策

教育は入社時だけでなく、定期的な再教育(年1回以上)を行うことで、安全意識を継続的に高める必要があります。

おわりに

労働災害は一瞬の油断から起こります。しかし、日常的な安全管理の積み重ねによって防止可能です。安全担当者として、プレス機械のリスクを適切に把握し、実効性のある対策を講じていきましょう。