2023年(令和5年)・2024年(令和6年)にかけて、テールゲートリフターを使用する現場に大きな影響を与える法改正が実施されました。これにより、使用時の安全対策や特別教育の実施が事業者に義務付けられるなど、実務対応が求められています。

この記事では、実際に現場で働く方や安全管理者の方に向けて、改正のポイントや具体的な対応策をわかりやすく解説します。

改正対応で必要となった特別教育で使える教育資料もお配りしています。安全な作業環境づくりのため、ぜひチェックしてください!

テールゲートリフターとは?基本のおさらい

テールゲートリフターとは、トラックの荷台後部に設置されている昇降装置のことで、荷物の積み降ろし作業を補助するために使われます。油圧や電動の仕組みで昇降板(リフター部分)が上下し、台車やロールボックスパレットなどをそのまま荷台に上げ下ろしできるため、重い荷物を持ち上げる手間が省け、効率的な作業が可能になります。

近年では、配送や倉庫業務など多くの現場で導入が進んでおり、特に人手不足の対策や作業者の負担軽減を目的とした利用が増えています。

テールゲートリフターの種類

主な種類は以下のとおりです:

- 垂直昇降式:荷台の真下に昇降板が格納され、上下動のみで動作する。小型車両に多い。

- アーム式:アームで昇降板を支え、地面から荷台までをアーチ状に動く。大型車両に多い。

- スライド式(格納式):使用時に後方へスライドして展開、使用後は格納される。利便性が高く近年主流。

使用における注意点

便利な機器である一方で、テールゲートリフターには挟まれ・転落などのリスクも伴います。荷台での作業や操作時には、十分な安全対策が必要とされます。こうした背景から、国は労働災害防止の観点で規制を強化してきました。

令和5年10月施行の法改正内容

令和5年10月1日から、労働安全衛生規則の一部改正が施行され、テールゲートリフターを含む荷役作業に関して以下の3点が変更されました。

① 昇降設備の設置義務の拡大

従来は最大積載量5トン以上のトラックのみが対象でしたが、2トン以上5トン未満のトラックにも昇降設備の設置が義務化されました。これにより、対象となる車両の台数が大幅に増加しました。

昇降設備の例:

- 可搬式(常設ではなく、移動して使用できるもの)の踏み台や昇降ステップ

- 荷台に固定されたグリップ付きのステップ

現場では、「3点支持(両手+片足)」による安全な昇降ができる構造が推奨されています。

② 保護帽の着用義務の拡大

平ボディ車やウイング車、テールゲートリフター付きトラックの荷台で作業する場合、保護帽(ヘルメット)の着用が義務化されました。

対象となる条件:

- 荷台の側面が構造上開放されている

- テールゲートリフターが設置されている(使用の有無に関係なし)

使用すべき保護帽:

- 墜落時保護用の型式検定合格品

現場では「ついうっかり」が事故につながることも多いため、見た目以上に重要なルール変更です。

③ 原動機の停止義務の一部除外

従来は、運転席を離れて作業する際にはエンジン(原動機)を停止することが義務づけられていましたが、テールゲートリフターなどを操作する場合に限って、この義務が除外されました。

ただし条件付きです:

- 車両の逸走防止措置(ブレーキ等)を講じたうえで

- 安全を確保できる場合に限り、原動機を停止しなくてもよい

令和6年2月施行の法改正内容

2024年(令和6年)2月1日からは、テールゲートリフターの操作に関する特別教育の義務化がスタートしました。これは、労働災害防止の観点から非常に重要な改正です

操作業務に特別教育が義務化

労働安全衛生法第59条第3項、および労働安全衛生規則第36条第5号の4の新設により、テールゲートリフターを用いて貨物の積み卸しを行う作業者に対して、事業者は特別教育を実施する義務を負うことになりました。

対象となる作業者

- テールゲートリフターの「操作」を行う作業者

- 操作を直接行わなくても、「荷を載せたり降ろしたりする作業」を行う者(ロールボックスパレットの積み込み等)

つまり、ボタンを押すだけの人だけでなく、「荷を動かす人」も対象です

特別教育の内容

厚生労働省が定めたガイドラインによると、教育の内容と時間は以下のとおりです。

■ 学科教育(合計4時間)

| 科目 | 内容 | 時間 |

|---|---|---|

| テールゲートリフターに関する知識 | 構造や機能、安全装置など | 1.5時間 |

| 作業に関する知識 | 荷役方法、危険予知、災害事例 | 2時間 |

| 関係法令 | 労働安全衛生法・規則など | 0.5時間 |

■ 実技教育(2時間)

| 科目 | 内容 |

|---|---|

| 操作方法 | 安全確認手順、ボタン操作、トラブル対応など |

※教育時間は最低基準であり、現場に応じた追加教育も推奨されます。

教育の実施主体とタイミング

- 事業者が自社で実施することも可能です。

- 外部機関(教習所等)を利用して受講させる方法も推奨されています。

例えば、コマツ教習所など複数の事業者が特別教育講習を提供しており、全国の拠点で受講が可能です。

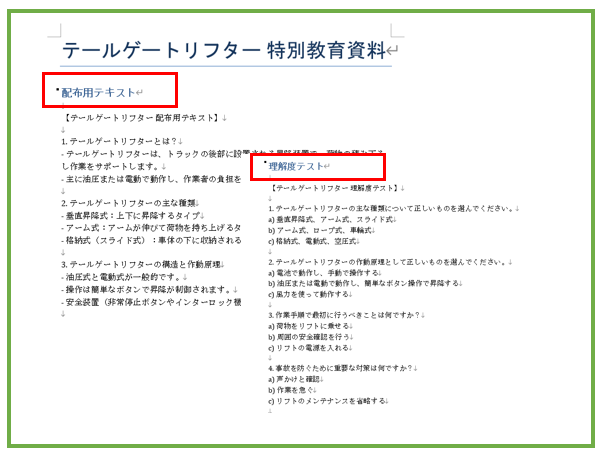

テールゲートリフター特別教育資料を配布します

テールゲートリフターの特別教育は社内で実施することが可能です。

講師の資格要件はありませんが、テールゲートリフターの操作経験のある方が教育されるのが良いでしょう。

とはいえ、教育資料を作るのは、なかなか手間がかかります。ということで、、、、

特別教育で使用できる「配布資料」と「理解度テスト」の作成しました! ぜひ職場の方でご活用ください。

実務対応のチェックリスト

法改正にあたって、事業者が対応すべきポイントを整理しておきましょう。

✅ 2トン以上のトラックに昇降設備が設置されているか確認

✅ テールゲートリフター付き車両の荷台作業者に保護帽を支給しているか

✅ テールゲートリフターの操作作業に対して特別教育を実施したか

✅ 特別教育の記録(受講者氏名・日付・内容)を保管しているか

✅ 新規雇入時・配置転換時にも教育を実施しているか

✅ テールゲートリフターの点検・整備状況を把握しているか

よくある質問(FAQ)

Q1. 特別教育はいつまでに受けさせればよいですか?

令和6年2月1日以降に新たに従事する労働者は、作業開始前までに受講が必要です。すでに従事していた者については、できるだけ早く実施することが望ましいとされています。

Q2. 教育修了証は必要ですか?

法令上、書面の修了証交付は義務ではありませんが、実施記録(日時・内容・対象者)を残すことが重要です。外部講習を利用した場合は修了証が発行されるケースが多いです。

Q3. テールゲートリフターを使うのは1日だけ。それでも教育が必要?

はい。たとえ短時間でも操作や荷の積み降ろしを行う場合は教育対象となります。

まとめ:改正内容を正しく理解して安全対策を万全に

テールゲートリフターは現場作業の効率を大きく向上させる便利な装置ですが、一方で転落や挟まれといった労働災害のリスクも伴います。今回の法改正では、こうした災害を防ぐための具体的な対策として、昇降設備の設置義務化・保護帽の着用義務化・特別教育の義務化が明確化されました。

事業者としては、これらの改正を単なる義務ととらえるのではなく、職場全体の安全意識の向上につなげていくことが大切です。

正しい知識と教育で、安心・安全な現場づくりを実現していきましょう。