2024年の記録的猛暑を受けて、2025年(令和7年)6月に労働安全衛生法関連の熱中症対策が改正されます。これまで“努力義務”だった対策の一部が、ついに「義務化」されることに。企業にはどんな対応が求められるのか?従来の取り組みとの違いを比較しながら、わかりやすく解説します。すぐに始められるチェックリスト付きで、現場の安全管理者も必見です!

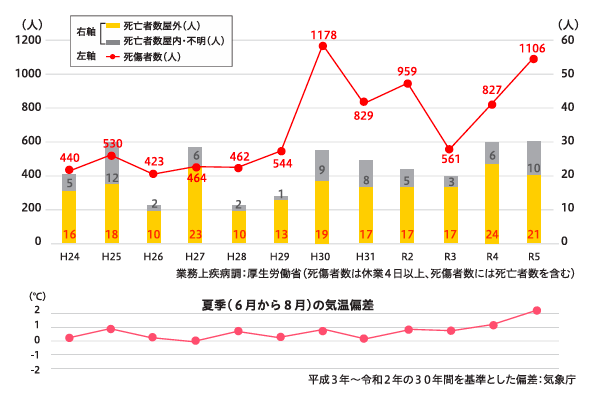

熱中症のリスクは年々高まっている

ここ数年の夏は異常気象レベルの猛暑が続いています。とくに建設業、製造業、物流業、屋外作業などは熱中症による労災が増加傾向です。厚労省の発表によると、熱中症による死傷者数は2023年に過去最多を記録しました。高齢化、作業員の慢性的な人手不足、空調設備の限界も相まって、企業としての対策は避けて通れません。

2023年の熱中症死亡者数は1106人となっています。主な原因は、初期症状の放置や対応の遅れだといわれています。職場で死亡者・重傷者を出さないためには、熱中症症状の早期発見と早期対応が重要です。

令和7年6月改正のポイントとは?

2025年6月から、労働安全衛生規則の改正により、事業者が講ずべき熱中症対策が強化されます。今回の改正で新たに求められるのは、以下の内容です。

改正内容

WBGTが28℃又は気温31度以上の作業場所において行われる作業で、継続して1時間以上または4時間を超えて行われる場合に、以下の措置を行う必要があります。

① 熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症の疑いがある作業者を見つけた者が、速やかに報告できる体制の整備と周知

・誰がどこに報告すればよいか、連絡体制や担当者をあらかじめ定め、関係者に周知しておくことが求められます。

② 熱中症の症状が悪化しないようにするための必要な措置とその手順を定め、関係者に周知すること

・作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察や処置、緊急連絡網、緊急搬送先の情報などを含む対応マニュアルを作成し、周知する必要があります。

従来の熱中症対策と何が違う?

従来の熱中症対策は、暑さ指数(WBGT値)に応じた作業調整、水分・塩分の摂取、こまめな休憩といった「予防」に重きが置かれていました。

今回の改正では、予防対策に加え、「万が一」の発生時に迅速に対応できる体制の整備が明確に義務付けられた点が大きな変更点です。

具体的には、作業者が体調不良を申告しやすくする環境づくりや、発症後の対応フローをあらかじめ定めておくことが企業の責任として明記されました。

会社に求められる対応①:申告体制の整備と周知

作業者自身が異常を感じたとき、または同僚に異変が見られたとき、すぐに報告できる体制を整える必要があります。

具体的な対応事項:

- 熱中症の疑いがある場合に報告すべき担当者(例:職長、安全衛生管理者など)をあらかじめ定める

- 担当者の氏名と連絡先を作業場所に掲示する

- 朝礼や定期的な安全衛生教育の場で申告ルートを繰り返し周知する

申告のハードルを下げる工夫として、ホワイトボードや掲示物を活用し、視覚的にわかりやすい情報提供を行うことも有効です。

体調不良を申告しやすい職場づくりって難しそう、、、

まずは、「生産が止められない」「代わりの人がいない」「休む場所がない」「仕事に追われている」など体調不良を申告できない理由がないか確認が必要だね!

会社に求められる対応②:緊急時の対応マニュアル整備と周知

体調不良の作業者が発生した際、誰がどのように対応するかを定めたマニュアルを作成し、作業者に周知することが求められます。

対応マニュアルに盛り込むべき内容:

- 作業の中断・離脱の判断基準と対応者

- 涼しい場所への移動および身体の冷却手順

- 救急搬送が必要な場合の判断と連絡体制

- 最寄りの医療機関の連絡先・所在地

- 夜間・休日対応時の緊急連絡網(内線・携帯など)

周知の方法:

- 年1回以上の机上訓練や現場演習を実施

- マニュアルをフローチャート化し、作業場や休憩所へ掲示

実務にどう落とし込む?現場での運用ポイント

現場で実効性のある対策とするには、形式的な書類作成にとどまらず、現場の状況に即した運用が求められます。

実効性を高めるためのポイント:

① 実際に使える仕組みにする

- マニュアルや報告体制は現場の実態に即した内容とし、運用可能性を確認した上で導入する

- ロールプレイやシミュレーションによる事前訓練を行う

② 安全衛生委員会の活用

- 対策内容の検討・承認の場として活用し、現場の課題を反映した実務的な内容に調整する

③ 多様な労働者に配慮する

- 外国人労働者や短期雇用者向けに多言語マニュアルや図解資料を用意する

熱中症対策の今後のトレンドと経営へのインパクト

気候変動の影響もあり、猛暑による熱中症リスクは今後ますます高まると予想されています。また、年齢構成の高齢化に伴い、体調不良を訴える作業者も増える可能性があります。

熱中症対策は、単なる健康管理を超えて、企業の安全衛生レベルや労働環境の質を示す指標とも言えるようになってきました。

企業にとってのメリット:

- 労災リスクの低減と企業イメージの向上

- 健康経営・ESG(環境・社会・ガバナンス)対応の一環

- 離職率の低下やモチベーションの向上にも寄与

よくある質問

Q1. 熱中症予防管理者は必ず選任しなければならないのでしょうか?

A. 法的な義務ではありませんが、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要領などに基づき、管理者の選任が推奨されています。選任することで、熱中症対策の統一的な管理と迅速な対応が可能となり、職場全体の安全管理水準が向上します。

Q2. どのような資料や通達に従って対応を進めればよいですか?

A. 今後、厚生労働省から発出される通達やガイドラインに具体的な手順や対応方法が記載される予定です。現在は、「職場における熱中症予防基本対策要綱」や、過去の「クールワークキャンペーン」資料などを参考に準備を進めてください。

Q3. 罰則があると聞きましたが、具体的にどのような罰則があるのでしょうか?

A. 義務内容(体制整備・手順作成・周知)を怠った場合、労働安全衛生法に基づき、指導・勧告・命令、さらに悪質な場合は罰則(50万円以下の罰金等)が科される可能性があります。企業の社会的責任や信頼にも関わるため、確実な対応が求められます。

Q4. 中小企業や零細企業でも同様の義務が課されますか?

A. はい、企業規模にかかわらず義務は適用されます。ただし、対応にあたっては事業規模や作業実態に応じた柔軟な運用が認められる可能性もあります。地域産業保健センターなどの外部機関の支援も活用しながら準備を進めましょう。

まとめ:改正に備えて、今やるべきこと

令和7年6月の労働安全衛生規則改正により、熱中症対策は「予防」から「体制と対応手順の整備・周知」へと進化します。

今から準備すべき事項:

- 申告体制と担当者の周知

- 緊急時対応マニュアルの作成と訓練

- 必要な医療機関情報の整備

これらの準備を進めることで、作業者の命を守り、企業の信頼性を高める熱中症対策が実現できます。改正施行前の今こそ、万全の体制整備に取り組むべき時期です。