高所作業における墜落災害は、重大な労働災害の一つです。特に建設業や製造業、倉庫業などでは、墜落による死亡・重傷事故が後を絶ちません。これらの災害を防止するため、労働安全衛生法では「墜落制止用器具(いわゆる安全帯)」の使用が義務付けられています。中でも、2019年(平成31年)の法改正以降、「フルハーネス型」の使用が原則となり、現場では器具の見直しや教育の徹底が求められています。

本記事では、最新の法令やガイドラインに基づき、墜落制止用器具の使用義務のポイントと、作業現場に適した器具の選び方についてわかりやすく解説します。安全管理者や現場責任者の方はもちろん、安全教育を担当される方にも参考になる内容です。

墜落制止用器具とは?

「墜落制止用器具」とは、高所作業などで労働者の墜落を防止するために使用される保護具です。以前は「安全帯」という呼称が一般的でしたが、2019年2月の法改正により「墜落制止用器具」という名称に変更されました。これに伴い、構造や使用方法にも見直しが加えられています。

使用が義務づけられる作業とは?

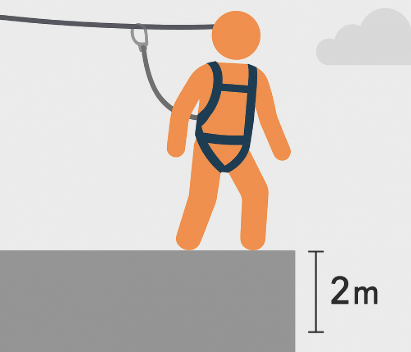

労働安全衛生法施行令第13条および労働安全衛生規則第518条などにより、以下のような作業において墜落制止用器具の使用が義務付けられています。

- 高さが2メートル以上の作業床のない箇所での作業

- 開口部や端部での作業

- 鉄骨の上での組立・解体作業

- 足場や仮設構造物の上での作業 など

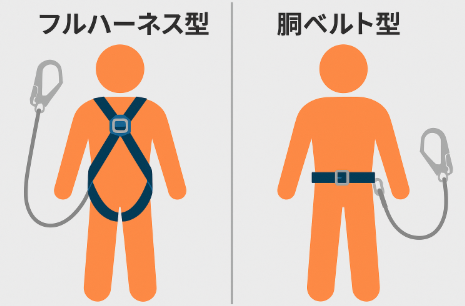

フルハーネス型と胴ベルト型の違い

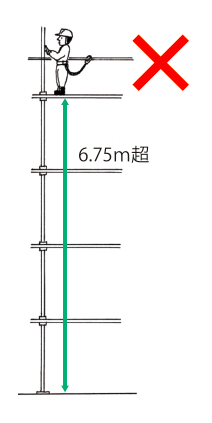

原則としてフルハーネス型の使用が推奨されますが、墜落時に地面に到達する恐れがある場合など、特定の条件下では胴ベルト型の使用が認められています。特に、作業床の高さが6.75メートルを超える場合は、フルハーネス型の使用が義務付けられています。

フルハーネス型

- 肩・胸・腿・腰にベルトが通る構造

- 墜落時の衝撃を体全体で分散できる

- 原則的に使用が義務化された器具

胴ベルト型

- 腰回りに着けるだけの構造

- 墜落時に内臓や腰に強い負担がかかる

- 一部の条件下でのみ使用可(例:高さ6.75m以下の限られた現場)

フルハーネス型の使用が原則とされた理由

過去の災害事例から、胴ベルト型では墜落時の衝撃を吸収しきれず、内臓損傷や骨折などの重傷につながることが指摘されていました。これを受け、厚生労働省は「フルハーネス型を原則使用」と定め、2022年1月からは6.75mを超える高さの作業ではフルハーネス型の使用が義務となりました。

墜落制止用器具の選び方のポイント

作業高さに応じた選定

- 6.75m以下:胴ベルト型も使用可(条件あり)

- 6.75m超:フルハーネス型が必須

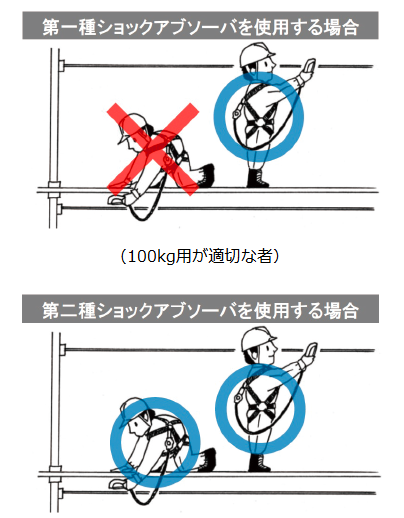

ショックアブソーバの種別

- 第一種:腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行う場合に使用。(自由落下距離1.8m以下、衝撃荷重4.0kN以下)

- 第二種:足元にフック等を掛けて作業を行う場合に使用。(自由落下距離4.0m以下、衝撃荷重6.0kN以下)

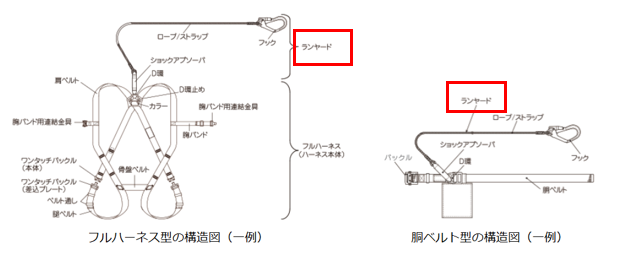

ランヤードの長さ・伸縮性

- 作業環境に応じて、巻取り式や伸縮タイプなどを選ぶ

使用者の体格や体重に合ったサイズ選定

- フィット感が悪いと、かえって危険になることもあります。

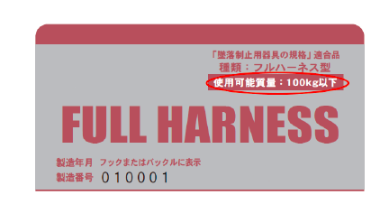

- 着用者の体重および装備品の質量の合計に耐える器具(85kg用または100kg用)を選定すること。

使用時の注意点と保守管理

- 器具の点検(毎日使用前、月1回の定期点検)

- 使用前のフィットチェックと落下距離の確認

- 使用後の保管は直射日光・高温多湿を避ける

- 落下実績のある器具は再使用不可

法令・ガイドラインの整理

- 【法令】

- 労働安全衛生法(第20条、施行令第13条)

- 労働安全衛生規則(第518条 等)

- 【ガイドライン】

- 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日 基発0622第2号)

現場での導入・教育の進め方

- 使用開始前に特別教育の実施が必要(2022年1月以降必須)

- 教育内容:構造、使用方法、関連法令、保守管理など

- 実技と座学を組み合わせた研修が効果的

- 導入後も定期的な再教育・訓練を推奨

よくある質問(FAQ)

Q:胴ベルト型は完全に使えなくなったのですか?

→ 高さ6.75m以下かつ墜落時に地面等に衝突しない環境では使用可能です。

Q:中古の墜落制止用器具は使えますか?

→ 安全基準を満たし、使用履歴が明確である場合に限り使用可。ただし落下履歴のある器具はNGです。

Q:墜落制止用器具の法改正はいつから適用されましたか?

→ 2019年2月1日に改正、2022年1月1日から全面適用となりました。

まとめ|安全第一のために正しく選び、正しく使おう

高所作業においては、墜落災害を「絶対に起こさない」ための対策が求められます。墜落制止用器具は、その最後の砦となる重要な保護具です。安全衛生法やガイドラインを正しく理解し、現場の状況に応じた器具を選定・管理することが、労働者の命を守る第一歩となります。

安全はルールを守ることから始まります。正しい知識と備えで、誰もが安心して働ける職場をつくりましょう。