2015年に厚生労働省が制度化したストレスチェックは、これまで従業員50人未満の事業場が対象でした。しかし2025年5月8日、職場の「ストレスチェック」をすべての事業所に義務付ける改正安全衛生法令が成立しました。(2026年4月施行見込み)

本記事では、厚生労働省から発表されたプレスリリースや法改正検討会などの情報より、ストレスチェックの義務化がいつから開始するのか、なぜ50人未満の企業が対象になるのか、今から準備すべきことについてわかりやすく解説します。

ストレスチェック制度の基本と目的

ストレスチェックとは、働いている人がどのくらいストレスを感じているかを調べるための仕組みです。会社で年に1回、簡単な質問に答えることで、自分のストレスの状態を知ることができます。ストレスが高いと判断された人は、希望すればお医者さんと面談してアドバイスをもらうこともできます。会社にはストレスチェックや医師との面談の結果を知られることはありませんので、安心してください。

この制度は、心の病気を早く見つけて、これからも元気に働き続けられるようにすることが目的です。2015年から、働く人が50人以上いる職場では、このストレスチェックを実施することが法律で定められ、実施結果を労働基準監督署に報告していました。

ストレスチェックの基本的な流れ

以下は、ストレスチェックの基本的な流れをわかりやすくまとめた表です。

| ステップ | 内容 | 実施主体 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ① 事前準備 | 実施方法・担当者の決定、従業員への説明 | 会社(衛生委員会など) | 個人情報の管理体制を整備 |

| ② チェック実施 | 質問票に記入(紙・Web) | 従業員 | 回答は本人の自由(強制は不可) |

| ③ 結果通知 | 本人にのみ個別に結果を通知 | 実施者(医師など) | 会社には本人の同意なく結果開示不可 |

| ④ 面接指導の申出 | 高ストレス者が面接を希望する場合 | 従業員 → 会社 | 申出は本人の自由意志による |

| ⑤ 面接指導の実施 | 産業医などが面接を実施 | 会社(医師など) | 内容に応じた勤務配慮が必要 |

| ⑥ 集団分析・職場改善 | 部署単位で集計し職場の課題を把握 | 会社(衛生委員会など) | 匿名性を確保して活用 |

現在の制度:50人以上の事業場への義務

2025年5月時点の法令では、ストレスチェックを実施する義務があるのは、「常時使用する労働者が50人以上の事業場」に限られています。50人未満の事業場については「努力義務」であることから、実施率にも差が出ています。

- 実施率:50人以上…89.4%、50人未満…推定30~40%

- 医師面接指導の実施率:0.6%

- 職場環境改善に活用している割合:53.6%

(出典:厚生労働省 2024年3月報告)

なぜ50人未満も義務化されるのか?

◾ 精神障害による労災の増加

令和5年度には、仕事のストレスにより精神障害で労働基準監督署から労災認定を受けた人が883人と過去最多となりました。

ハラスメント防止に関する法律も出てきている中、人間関係による精神疾患が増加しているようです。

◾ 実施格差の是正

企業規模による実施率の格差が問題視されており、法改正での是正が予定されています。

◾ 中小企業への支援制度の整備

厚労省では既にストレスチェックの「無料パッケージ」や「簡易マニュアル」を公開しています。

小規模事業所に負担をかけず、従業員のストレスを早期に発見できるための仕組みが着々と整って生きている状況です。

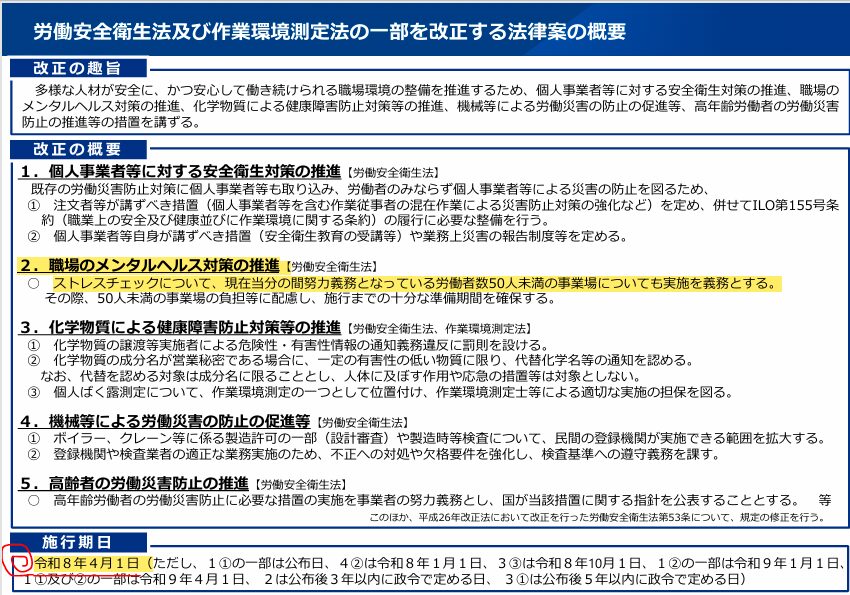

義務化はいつから?見込み時期を予測

公表されている法律案の概要を見ると、すべての会社でストレスチェックが義務化されるのは、2026年4月と予測しています。

2026年4月から、ストレスチェックを開始できるよう体制を準備しましょう。

2026年4月が来たら、すぐにストレスチェックを実施しないと労基署から指摘されるのかな??

ストレスチェックは年に1回実施することが求められているよ。

つまり、2026年4月以降に初めてストレスチェックを実施する50人未満の会社は、2027年4月までに最低1回実施していれば、法違反にはならないよ。

よかった!少しだけ余裕がありそうね。

継続的に実施していけるよう、準備していくわ

企業が今からすべき準備とは

準備すべき事項として、以下のようなことが考えられますので参考にしてみてください。

📝 ストレスチェック義務化に向けた準備一覧表

| 項目 | 内容・目的 | 具体的な実施例 |

|---|---|---|

| 1. 社内体制の整備 | 実施のための基盤づくり | ・衛生委員会の設置 ・社外での産業医や保健師などストレスチェックの相談窓口の確保 |

| 2. 実施方針の策定 | 法令に沿った運用ルールの明確化 | 以下の事項について文書化する。 ・実施時期:年1回以上 ・対象者:全従業員(契約社員含む) |

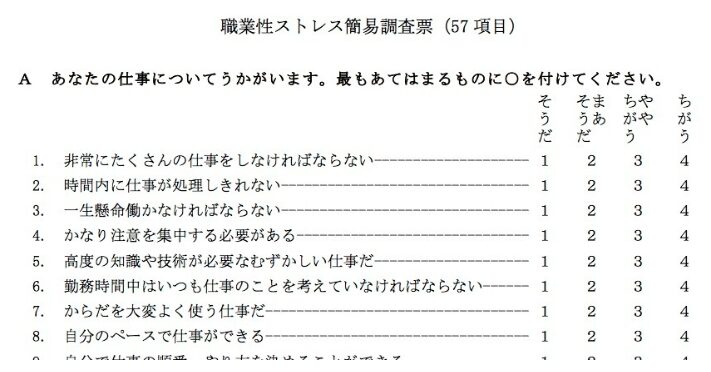

| 3. ツールの選定 | 標準化された信頼性の高い調査票の導入 | ・「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用 ・外部システムと連携 |

| 4. プライバシー保護 | 個人情報保護と信頼性の確保 | ・結果の本人開示は必須 ・会社側への提供は本人の同意を得た場合のみ |

| 5. 周知・教育 | 従業員の理解と協力の確保 | ・社内説明会の開催 ・管理職研修(高ストレス者への接し方等) |

| 6. 集団分析と環境改善 | 組織のストレス傾向を把握し、改善へつなげる | ・部署ごとの平均スコア分析 ・残業時間や上司の支援レベルとの関連を分析 |

| 7. 高ストレス者対応 | 医師による面接や職場配慮措置などの対応 | ・面接指導の申出受付窓口の設置 ・必要に応じた配置転換や業務負荷調整 |

| 8. 実施後のPDCAの継続 | 効果測定と持続的改善 | ・年次での実施報告書作成 ・前年度比較でのストレス状況の変化を評価 |

特に中小企業では、無料の厚労省支援ツールや「外部委託型パッケージ」の利用が現実的です。

「実施して終わり」ではなく、「結果の活用」こそが重要だね!

定期的な実施と改善を繰り返すPDCAサイクルが、職場の健全化と生産性向上につながるよ

まとめ

ストレスチェック制度は、労働者の心の健康を守るための重要な仕組みです。

中小企業にとっては負担に見えるかもしれませんが、適切な対応を行うことで離職率の低下にもつながります。今から準備を進めることで、法改正に柔軟に対応し、健全な職場づくりを実現しましょう。