脚立は、オフィスや工場、倉庫、建設現場など、さまざまな職場で日常的に使用される道具です。しかし、脚立の誤った使い方による転落・墜落事故は後を絶ちません。厚生労働省の労働災害統計によれば、脚立などからの転落による労働災害は毎年多くの件数が報告されています。

この記事では、安全衛生の観点から脚立の安全な使用方法について詳しく解説します。

基本的な使い方から、実際に多い事故例、作業現場での注意点、法令・ガイドラインのポイントまで網羅的に紹介しています。現場の安全管理者の方や、安全教育を担当されている方にとっても、すぐに実践できる内容となっています。

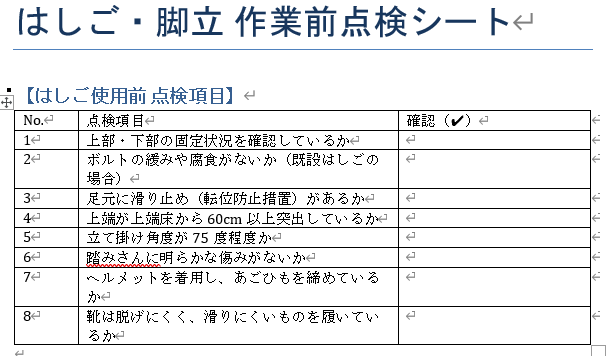

作業前に活用できる「はしご、脚立作業前点検シート(Word版)」をお配りしています。ぜひ、職場でご活用ください。

脚立使用による労働災害の現状

脚立の使用中に発生する災害の多くは「転倒」「転落」「墜落」によるものです。特に、1.5メートルから2メートル程度の高さからの転落でも、頭部や背中を強打し重大な傷害に繋がるケースが後を絶ちません。

令和4年の労働災害発生状況(厚生労働省)によると、墜落・転落による死亡災害のうち、脚立や梯子を使用中の事故は一定数を占めており、作業の基本動作に潜む危険を見逃すことはできません。

脚立の種類と特徴

脚立にはさまざまな種類があり、用途に応じた選定が必要です。

- A型脚立(両面タイプ):両側から上れるタイプ。作業者が複数名使用する場合にも対応。

- 片面脚立(片側のみステップ付き):軽量で持ち運びやすく、家庭や軽作業向き。

- 伸縮脚立:脚の長さを調節でき、段差のある場所でも使用可能。

- 踏み台タイプ:低所作業に便利。高さが低く、比較的安全性が高い。

脚立の選定時は、作業内容・作業場所・使用者の体格・安全機能の有無を総合的に判断しましょう。

安全な脚立の選び方

脚立を安全に使用するためには、適切な製品選定が重要です。

- JIS規格品・SGマーク付きの製品を選ぶ

- 耐荷重(使用荷重)を確認する

- 滑り止めゴムや安定脚がついているか

- 高さと作業姿勢のバランスが取れているか

また、屋外での使用を想定する場合には、アルミ製など軽量で耐候性に優れた素材を選ぶことも大切です。

脚立使用時の基本ルール

脚立を使う際には、以下の基本的なルールを守ることが重要です。

- 脚立の天板に乗らない(天板は作業用ステップではない)

- 必ず水平で安定した場所に設置する

- 上から3段以内で作業を行う

- 脚立に乗る際は、両足・両手で3点支持を保つ

- 体を乗り出して作業しない(重心を脚立内に保つ)

- 工具や資材を持ったまま昇降しない

よくある脚立事故とその原因

実際に発生している事故の多くは、基本ルールの不遵守に起因しています。

事故例1:天板に立って作業中にバランスを崩し転落

→ 原因:天板の使用禁止を理解していなかった。

事故例2:脚立を不安定な場所に置いたことで転倒

→ 原因:地面が斜めだった/脚ゴムが劣化していた。

事故例3:一人で重作業中にバランスを崩し脚立ごと転倒

→ 原因:体を乗り出して作業した/作業を急いでいた。

脚立使用時の安全対策

(1)作業環境の整備

- 地面の安定性・傾斜の有無を事前に確認

- 障害物を片付け、作業空間を確保

(2)補助者の配置

- 作業中に脚立を支える人員を配置する

- 必要に応じて脚立を抑える器具を使用

(3)保護具の着用

- 高所作業に該当する場合はヘルメットの着用

- 滑りにくい靴・軍手なども有効

(4)定期点検の実施

- 脚立の劣化や部品の破損がないか確認

- 使用前後の目視点検と定期点検記録の整備

脚立作業に関する法令・指針の詳細解説

労働安全衛生法(安衛法)

■第20条(事業者の講ずべき措置)

「事業者は、労働者の危険または健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない」

この条文は総則的なもので、脚立作業に限らずあらゆる作業に対して事業者の安全配慮義務を定めています。脚立の使用についても、適切な器具の選定、安全教育、保護具の着用、作業環境の整備など、事故を防止するための具体的措置を取る義務があります。

労働安全衛生規則(安衛則)

■ 第518条(墜落による危険の防止)

「作業床の高さが2メートル以上の場合には、足場の設置、囲い・手すり・安全帯等の墜落防止措置を講じなければならない」

脚立は一般に2メートル未満の作業が多いですが、「作業床」が2m以上の高さになるケースや、脚立の上部での作業により2m以上の墜落が想定される場合には、この条文が該当します。

そのほか、第519条(高所作業時の安全帯使用)では脚立上で作業床が確保できないような高所作業には、安全帯(現:墜落制止用器具)の使用が求められます。2022年の法改正により、安全帯の名称は「墜落制止用器具」に統一されており、胴ベルト型からフルハーネス型への移行が進んでいます。

労働災害防止に関する行政通達・通知

■ 「墜落・転落災害の防止に係るガイドライン」(厚生労働省/令和3年12月改訂)

このガイドラインは、脚立や脚立型はしごによる作業を含む墜落・転落災害全体の防止を目的に策定されています。脚立に関する主なポイントは以下の通りです。

【ガイドラインのポイント】

- 天板や上部2段を作業場所として使用しない

- 作業者が重心を脚立の内側に保てる範囲でのみ作業を行う

- 脚立がぐらつかないよう、設置場所の地盤や床面の確認を行う

- 必要に応じて、脚立の下で支える補助者を配置する

- 作業者が片手で作業するような場合には、手すり付き作業台の使用も検討する

このガイドラインは、法令ではないものの、行政が推奨する「好ましい取り組み方」の指針であり、労災発生時には安全配慮義務を果たしたかどうかの判断基準にもなり得ます。

現場で使える!はしご・脚立の安全チェックリスト

はしご使用前のチェックリスト

| No. | チェック項目 |

|---|---|

| 1 | 上部・下部の固定状況を確認しているか |

| 2 | ボルトの緩みや腐食がないか(既設はしごの場合) |

| 3 | 足元に滑り止め(転位防止措置)があるか |

| 4 | 上端が上端床から60cm以上突出しているか |

| 5 | 立て掛け角度が75度程度か |

| 6 | 踏みさんに明らかな傷みがないか |

| 7 | ヘルメットを着用し、あごひもを締めているか |

| 8 | 靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いているか |

脚立使用前のチェックリスト

| No. | チェック項目 |

|---|---|

| 1 | 天板や最上段に乗って作業していないか |

| 2 | 開き止め金具が確実にロックされているか |

| 3 | 設置面が平坦で、脚がしっかり接地しているか |

| 4 | 脚立の上に乗って作業する必要があるか |

| 5 | 支持物に寄りかかって作業していないか |

| 6 | 脚立を移動させながらの作業になっていないか |

| 7 | 使用者が両足を踏み板に置き、バランスを保っているか |

| 8 | ヘルメットを着用し、あごひもを締めているか |

| 9 | 靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いているか |

はしご、脚立の作業前点検シート(word版)

Word版の点検シートを作成しました。ぜひ、職場の方でご活用ください。

まとめ:日常点検と教育が事故を防ぐカギ

脚立作業は一見シンプルに見えても、多くの危険が潜んでいます。安全な作業を実現するためには、正しい使用方法の周知と、日常的な点検・教育が不可欠です。

安全衛生管理者としては、脚立の選定から使用ルールの徹底、作業者への安全指導まで、一貫して取り組むことが求められます。小さな改善が大きな事故を防ぐ一歩になりますので、今日からできる対策を現場で始めてみてください。