職場や作業現場において有害ガスの濃度を正確に測定することは、安全衛生管理の第一歩です。中でも「検知管」は手軽で即時性のある測定方法として、多くの現場で活用されています。しかし、測定対象のガスや使用条件によって、適切な検知管の選定が不可欠です。

本記事では、検知管の種類の基本から選び方、注意点までをわかりやすく解説し、現場での安全管理をサポートします。

検知管とは?基本のしくみと役割

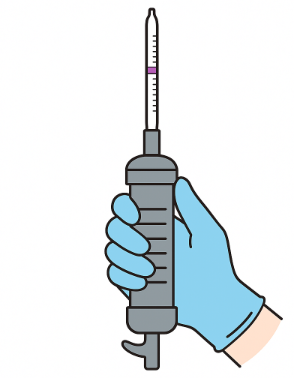

検知管とは、特定のガスに反応する薬剤が充填されたガラス管で、吸引ポンプに装着して使用します。吸引された空気中のガスが薬剤と化学反応を起こし、色の変化によって濃度を目視で判断できるしくみです。持ち運びが容易で即時に測定可能な点が評価され、職場や工場、学校、建設現場などさまざまな場所で利用されています。

検知管の種類と測定対象ガス

検知管は、測定対象のガスによって種類が異なります。以下は主な分類です。

● 一酸化炭素(CO)用検知管

ガソリンエンジンや燃焼器具から発生するCOの測定に使用します。毒性が強いため、低濃度用・高濃度用が存在します。

● 二酸化炭素(CO₂)用検知管

換気の評価や作業環境測定に使われます。人体への直接的な毒性は低いですが、高濃度では窒息の危険があります。

● 揮発性有機化合物(VOC)用検知管

トルエンやキシレン、ベンゼンなどの有機溶剤に対応。印刷業や塗装業の作業場で多く使われています。

● 酸素(O₂)用検知管

密閉空間での酸素濃度の確認に用いられ、不足や過剰による事故防止に役立ちます。

● 特殊ガス用検知管(硫化水素、塩素、アンモニアなど)

工場や排水処理施設など、ガス特有のリスクがある現場で用いられます。

検知管の選び方のポイント

検知管を選ぶ際には、以下の点を押さえることが大切です。

● 測定したいガスの種類を明確にする

混合ガスの中から特定のガスを測る場合は、選択性の高い検知管を選ぶ必要があります。

● 予想される濃度範囲に適した型番を選ぶ

同じガスでも、0~50ppm用、100~1000ppm用など濃度範囲が異なる検知管が存在します。

● 使用環境(温度・湿度)の確認

検知管には適正な使用温度・湿度が定められています。極端な条件下では正確な測定ができないことがあります。

● 使用回数と保存期限

検知管は基本的に1回使い切りです。薬剤の変質を防ぐためにも、使用期限内のものを選びましょう。

測定条件と使用環境に応じた注意点

以下のような環境条件が、測定結果に影響することがあります。

- 湿度が高すぎると反応が鈍くなる場合あり

- 低温では吸引速度が遅くなり、色の変化が不明瞭になることも

- ほかのガスと干渉することで誤判定が出る可能性もある

メーカーの仕様書や使用説明書を必ず確認し、必要に応じて補正係数を使うことも検討しましょう。

よくある選定ミスと対処法

検知管選定の際に起こりがちなミスとその対処法は以下の通りです。

| ミスの内容 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 濃度範囲が合っていない | 現場の濃度予想が甘い | 過去の測定データや類似環境の例を参考に選定する |

| 関連ガスの干渉で誤反応 | 他の化学物質の存在を見落とした | 干渉ガスリストを確認し、交差反応のない検知管を選ぶ |

| 古い検知管を使ってしまった | 保管期限の確認不足 | 使用前にロット番号・使用期限を必ずチェックする |

選定時のチェックリスト

検知管を選ぶ際には、以下のチェックリストを活用すると便利です:

- □ 測定対象ガスとあっているか

- □ 測定範囲が目的に合っているか

- □ 測定環境に対応した製品か(温湿度・圧力)

- □ 干渉ガスの有無を確認したか

- □ 使用期限や保管方法に問題がないか

- □ 目的(作業環境測定/漏洩確認/点検など)に適しているか

検知管と吸引器(ポンプ)は同じメーカーかな?確認してみよう!!

検知管の選定事例と活用例

以下は実際の現場における活用例です。

【例1】ビル管理におけるCO₂測定

空調設備の適正評価のため、定期的にCO₂濃度を測定。適切な濃度範囲の検知管を用いて、換気効果を確認しています。

【例2】印刷工場における有機溶剤管理

トルエンや酢酸エチルなどのVOC対策として、作業中に検知管で濃度を測定。短時間で確認できるため、作業員にも好評です。

【例3】マンホール作業前の酸素濃度チェック

狭所作業前にO₂濃度を検知管で測定。安全確認が迅速にでき、事故防止に直結しています。

まとめ:正しい選定が安全確保の第一歩

検知管は非常に便利な測定ツールですが、適切な種類を選ばなければ正しい数値が得られません。測定対象のガス、濃度範囲、作業環境などを正確に把握した上で、信頼できるメーカーの検知管を選定しましょう。さらに、使用前の確認や定期的な点検も怠らず、職場の安全衛生活動に役立てていくことが重要です。