有機溶剤を取り扱う職場では、「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」への対応が不可欠です。しかし、取り扱う化学物質が有機則の規制対象に該当するかどうかは、SDS(安全データシート)を正しく読み取らないと判断できません。

本記事では、SDSのどこを確認すれば有機則該当物質かを見極められるのか、実務に即した視点で解説します。該当物質の判別方法から、実際の対応まで、現場担当者や安全衛生担当者が押さえておきたい情報を網羅的にご紹介します。

有機溶剤中毒予防規則とは?概要と目的

有機溶剤中毒予防規則(通称:有機則)は、労働者が有機溶剤によって健康被害を受けるのを防ぐために制定された厚生労働省令です。対象となる有機溶剤は、吸入や皮膚接触によって中毒症状を引き起こす可能性があるため、取り扱いには法的な管理義務が伴います。

規則では、作業環境の換気、使用設備の基準、防護具の着用、健康診断の実施、作業主任者の選任などが求められています。

有機則の対象となる「有機溶剤」の定義

有機則における有機溶剤とは、厚生労働省が官報で公示した「有機溶剤中毒予防規則別表第一および第二」に該当する物質を指します。

これらは「第一種有機溶剤」「第二種有機溶剤」「第三種有機溶剤」に分類され、それぞれ管理の厳しさが異なります。たとえば、トルエンやアセトン、酢酸エチルなどが代表的な対象物質です。

SDS(安全データシート)とは?基本の読み方

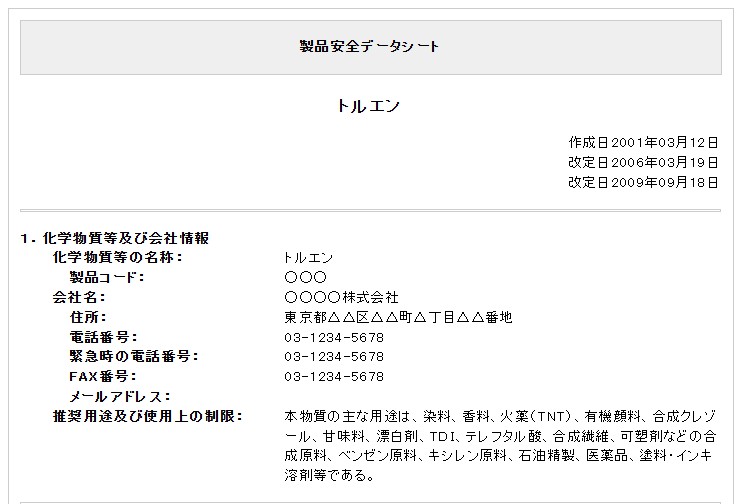

SDS(Safety Data Sheet_安全データシート)は、化学物質を取り扱う際の危険性・有害性や取り扱い方法を示した文書で、供給者が提供を義務付けられています。

SDSの構成は、GHS(Globally Harmonized System)に準拠しており、以下のような情報が含まれています。

- 製品及び会社情報

- 危険有害性の要約

- 成分情報(混合物の場合は成分ごとに)

- 応急措置

- 取扱いおよび保管方法

- 暴露防止措置および個人用保護具

- 安定性および反応性

- 法規情報 など

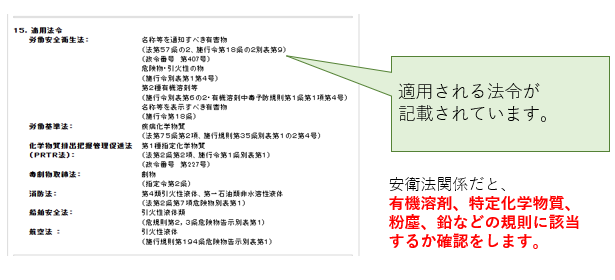

有機則該当物質の確認には、特に「成分情報」と「法規情報」の項目が重要です。

有機則該当物質かどうかの判断手順

化学物質名の確認

まず、SDSの「成分情報」や「製品名」「物質名」に記載された化学物質名を確認します。物質名が有機則で規定されている名称と一致するかどうかを確認することが第一ステップです。

成分情報ってどんな情報が書かれているの?

単体としての「成分」が「何パーセント」含まれているか記載されているよ。それぞれの成分の「CAS番号」も成分情報から確認することができるんだ。

官報公示名称との照合

化学物質の名称は、通称や商品名ではなく、厚生労働省が公示する「官報掲載の名称」と照合する必要があります。たとえば「ラッカーシンナー」は商品名であって、有機則の対象物質とは限りません。

CAS番号による識別

同じ名称でも異なる構造を持つ化学物質が存在するため、正確な特定にはCAS番号(Chemical Abstracts Service)での照合が効果的です。SDSには多くの場合CAS番号が記載されており、それをもとに有機則の該当リストと比較します。

SDSでは化学物質の通称が記載されることもあり、法令の化学物質名と異なる場合があるため、CAS番号で確認することも重要だね!

危険有害性情報の確認

有機則対象物質であれば、SDSの「法規情報」欄に「有機溶剤中毒予防規則該当」などの記載があることが多いです。また、GHS分類の「吸引毒性」や「皮膚刺激性」などの項目も確認することで、有害性の判断補助になります。

法規情報は、SDSの最後に書かれていることが多いね。

実務に役立つ!該当チェックリストと判断例

チェックリスト

- SDSの物質名・CAS番号を確認

- 官報の有機溶剤一覧と照合

- 法規情報欄に「有機則」への言及があるか

- 混合物の場合、含有量が5%以上かどうか

- 製造・使用・保管形態を確認

有機溶剤成分の割合が少ない場合でも、有機則の適用を受けるの?

有機溶剤の成分の合計が5パーセント未満であるときは、有機則は適用されないんだ。

例えば、有機溶剤のトルエン2%、キシレン1%、ミネラルスピリット1%が含まれている場合、有機溶剤の合計は4%だから、有機則は適用されないよ。

判断例

たとえば、以下のようなSDS情報があったとします:

- 製品名:工業用シンナー

- 成分:トルエン(CAS: 108-88-3)70%、メタノール(CAS: 67-56-1)20%

- 法規情報:有機溶剤中毒予防規則 該当(第二種)

→ この場合、トルエンとメタノールは有機則の対象であり、規制対象と判断できます。

有機則に該当した場合の対応(届出・管理・教育)

作業環境の管理

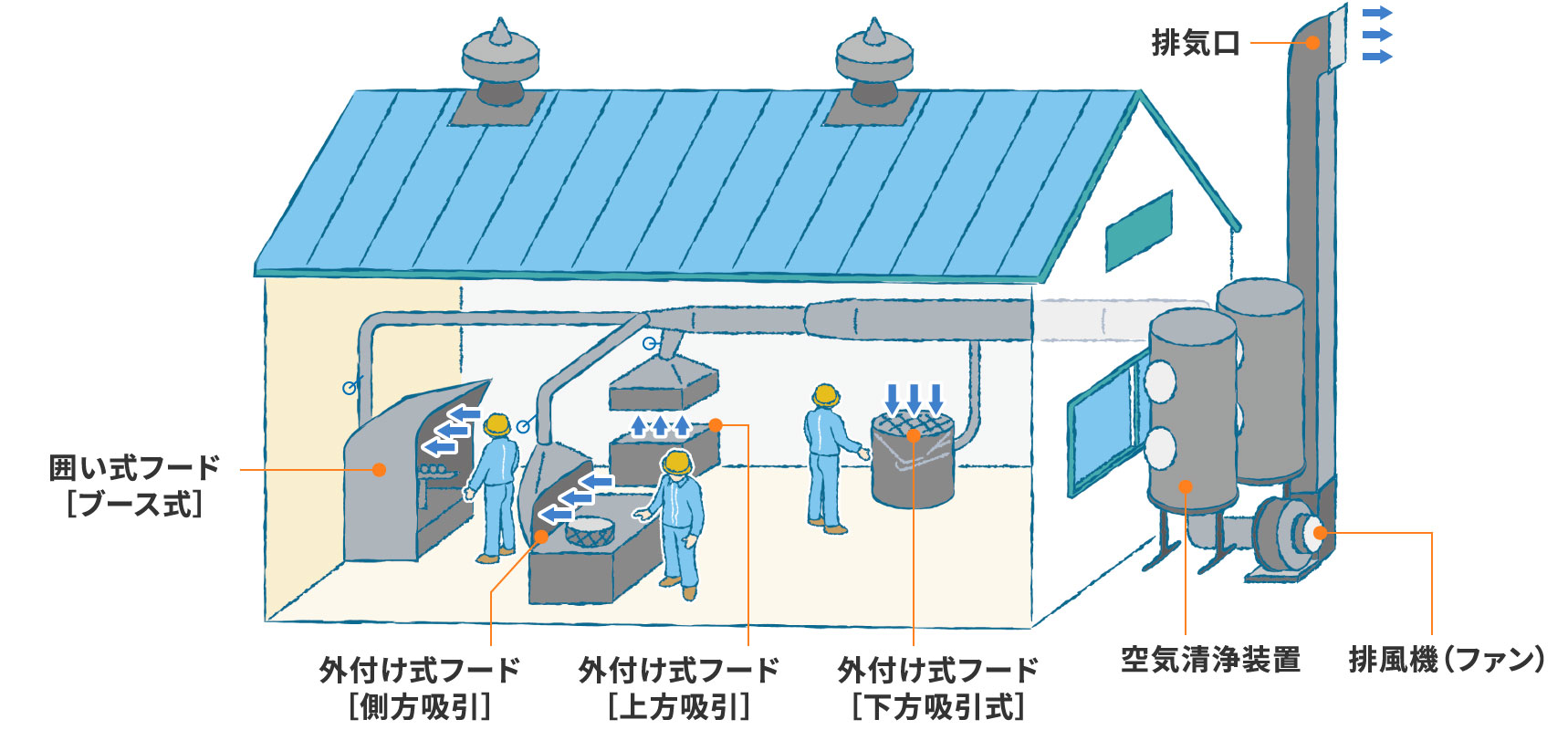

局所排気装置の設置や換気の徹底が必要です。新たに設備を設ける場合には、労働基準監督署への届出(安衛法第88条)も必要です。

労働者の保護

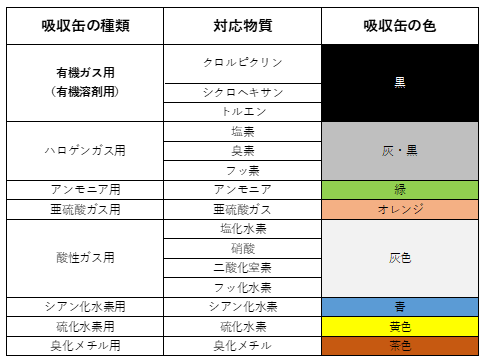

有機溶剤作業主任者の選任、作業従事者への保護具(防毒マスク、手袋など)の使用指導が義務付けられています。

健康診断と教育

対象作業に従事する労働者には6ヶ月ごとの特殊健康診断と、入社時および定期的な安全衛生教育の実施が必要です。

SDSを用いた判別の注意点と落とし穴

- 商品名では判別できない:市販名・ブランド名ではなく、化学的名称やCAS番号で判断する。

- 混合物の場合の含有率の確認を忘れない:少量であっても規定濃度を超えると該当。

- SDSの更新を見逃さない:SDSは随時更新されるため、最新の情報を確認する必要があります。

まとめ:正確な判別で安全管理を強化

有機溶剤を安全に取り扱うためには、SDSを正しく読み取り、有機則への該当を正確に判断することが不可欠です。化学物質名・CAS番号・含有量・法規情報を丁寧に確認することで、誤った判断を防げます。実務でのチェックリストを活用し、必要な届出や管理措置を講じることで、職場全体の安全衛生レベルを高めていきましょう。