職場における空気環境の管理は、安全衛生管理において欠かせない要素です。特に、一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)は、目に見えず無臭であるにもかかわらず、人体に有害な影響を及ぼす可能性があるため、定期的な測定と管理が求められます。

本記事では、検知管を用いた一酸化炭素および二酸化炭素の測定方法、測定時の注意点、そして測定結果に基づく安全対策について詳しく解説します。

一酸化炭素と二酸化炭素の基礎知識

一酸化炭素(CO)は、不完全燃焼によって発生する無色無臭の有毒ガスです。血液中のヘモグロビンと結合しやすく、酸素の運搬を阻害するため、少量でも頭痛や吐き気、重度になると意識喪失や死に至る危険性があります。

一方、二酸化炭素(CO2)は呼吸や燃焼によって自然に発生する気体で、ある程度は空気中に存在しますが、濃度が高くなると酸素濃度が相対的に低下し、倦怠感や集中力の低下、頭痛などの症状を引き起こします。

事務所則に基づき、労働環境中の空気中濃度について基準値が定められており、2か月に1回の定期測定が義務付けられています。

検知管とは?仕組みと特徴

検知管とは、特定の化学物質の濃度を目視で測定できる簡易測定器です。ガラス製の管の内部に化学試薬が封入されており、測定対象の気体が通過すると色が変化します。この変色の長さや色の濃さによって濃度を判断できます。

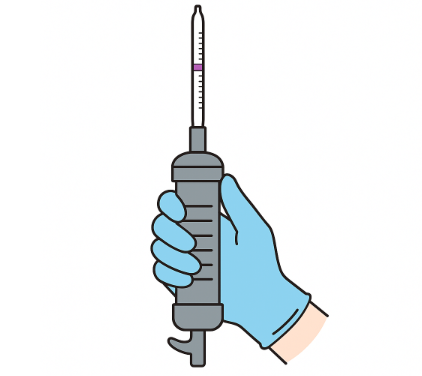

特別な電源を必要とせず、持ち運びや操作も簡単なため、工場、建設現場、地下作業場など様々な現場で活用されています。検知管には一回使い切りタイプが多く、気体ごとに専用の種類が用意されています。

一酸化炭素の検知管測定方法

使用前の準備

- 測定対象に適した検知管(CO用)を選定

- 携帯型吸引ポンプの動作確認

測定手順

- 検知管の両端をカッターで切断

- 吸引ポンプに検知管を正しい向きで取り付け

- 指定された回数(例:1回吸引=100mL)ポンプを作動

- 数分待ち、検知管内の変色部分の長さを測定

- 検知管の目盛と照らし合わせて濃度を確認

測定後の処理

- 使用済みの検知管は適切に廃棄(ガラスごみ)

- 測定結果は記録として保存

二酸化炭素の検知管測定方法

CO2の測定手順は基本的にCOと同様ですが、使用する検知管の仕様(吸引回数、反応時間、色の変化の見方)に違いがあります。

特徴的な注意点

- CO2は背景濃度が比較的高いため、微細な変化に注意

- 換気が不十分な密閉空間では測定値が高く出やすい

また、二酸化炭素は人体からも常時排出されているため、人の出入りの少ない時間帯に測定を行うのが望ましいです。

測定時の注意点とトラブル対応

- 検知管の使用期限が過ぎていないかを確認する

- 検知管をカットする際に破片に注意する

- ポンプの吸引力が低下していないかを事前に確認

- 測定対象外のガスに反応して誤差が出ることがあるため、併発ガスの有無を把握

トラブル発生時は、測定を中止して再確認し、必要であれば別の測定方法(ガス検知器など)を併用します。

測定結果の評価と職場での対応策

- 一酸化炭素:職場の許容濃度は50ppm(厚労省指針)

- 二酸化炭素:5000ppmが基準値とされている

これらの基準を超えた場合は、以下のような対策が必要になります:

- 機械換気の導入または増強

- 作業時間の短縮または交代制の導入

- 一酸化炭素が発生する機器の点検や使用制限

- 二酸化炭素が溜まりやすい空間の換気改善

測定を通じた労働環境の改善事例

ある工場では、ボイラー室におけるCOの濃度が基準を超過していたため、換気扇の追加設置と燃焼機器のメンテナンスを徹底した結果、測定値が大幅に改善し、労働災害のリスクが低下しました。

また、地下駐車場ではCO2の濃度が高くなりやすく、朝の始業前に換気ファンを作動させることで、安全な濃度を維持できるようになりました。

まとめ:空気環境測定で職場の安全を守る

一酸化炭素と二酸化炭素は、日常的に存在しながらも高濃度になると重大な健康被害をもたらすガスです。検知管は、簡便かつ信頼性の高い測定方法として、職場の安全衛生管理に役立ちます。測定結果をもとに適切な対策を講じることで、安全で快適な労働環境の実現につながります。定期的な測定と従業員への啓発活動を通じて、空気環境の管理を強化していきましょう。