作業現場での切創(せっそう)事故は、年間を通じて多く発生しています。特に、金属・ガラス・刃物などを扱う現場では、手や指を負傷するリスクが非常に高く、対策を怠れば重傷につながるケースもあります。

そんな現場で必須なのが「切創防止用の保護手袋」です。しかし一口に「保護手袋」と言っても、切創レベル・用途・規格・素材などさまざまな種類が存在します。誤った手袋を使っていては、かえって事故を招く危険も…。

この記事では、以下の内容について実務者目線でわかりやすく解説していきます!

- 切創リスクってなに?

- 保護手袋に求める性能

- 切創レベルの意味と選び方

- おすすめの素材と用途別の手袋選び

- 法令、安全衛生基準

切創とは?現場でのリスクと事故の事例

「切創」とは、刃物や鋭利なものによって皮膚が切れてしまうケガのことを指します。

工場、建設現場、解体作業、厨房、農業などあらゆる業種で発生する身近かつ危険な事故のひとつです。

厚生労働省の労災データによると、手指の切創事故は年間で数千件発生しており、労災全体の中でも高い割合を占めています。

刃の鋭さによっては、身体の一部を失う重大な労災につながる可能性もあるよね。

しっかり危なさを理解して対策を考えよう!

事例①:ガラス製造工場で指先を深く切る

保護手袋が耐切創レベル2のもので、ガラスの縁に対応しきれず負傷。→ レベル5への切り替え後、事故減少。

事例②:解体現場で金属片が貫通

見た目は丈夫でも、実は摩耗した手袋を使用し続けていた。→ 使用前点検の徹底へ。

なぜ保護手袋が必要か?切創防止の役割

手は道具を操作する最前線であり、常に危険と隣り合わせ。

刃物・鉄板・ガラス片・針金・鋭角な工具などから手を守る唯一のバリアが保護手袋です。

以下のような作業では特に切創リスクが高くなります:

| 作業内容 | 切創リスクの要因 |

|---|---|

| 金属加工 | 鋭利なバリ、切断面 |

| ガラス製造・搬送 | 破片・角 |

| 調理作業 | 包丁・缶切り |

| 電気工事 | 鋭い結束バンド、端子部品 |

| 解体作業 | 錆びた釘、金属片 |

保護手袋は自身を守る最後の砦だよ。

保護具をちゃんと付けることはもちろん、モノの取り扱いは慎重に行うよう指導することが労災削減のポイントだね!

保護具はケガを「軽減」するもので、「100%ケガを防げるものではない」ということね。刃物は丁寧に扱うようにするわ。

耐切創保護手袋の種類と特徴

耐切創手袋には以下のような種類があります。

✅ニットタイプ(高強度繊維)

- 高密度な編み込みで刃物から守る

- 通気性もあり長時間の作業に適す

✅ コーティングタイプ

- 手のひら側にポリウレタンやラテックスで加工

- 耐油・防滑性も高い

✅ メタルメッシュタイプ

- ステンレスなどでできた金属製

- 食品加工や解体など高リスク用途向け

必読】耐切創レベルの見方と選び方

保護手袋には、切創強度(耐切創レベル)が規格として表示されています。

✅ EN388規格(欧州)

- レベルA~Fまで(Fが最高レベル)

- ISO13997によるTDM試験に準拠

| レベル | 切創リスク目安 |

|---|---|

| A〜C | 軽作業向け(段ボール、軽金属) |

| D〜E | 一般的な刃物作業 |

| F | 非常に鋭利・高リスク作業向け |

保護手袋の主要素材と特性比較

| 素材 | 特徴 | 耐切創性 |

|---|---|---|

| HPPE(高強度ポリエチレン) | 軽量・通気性あり | 高い |

| アラミド繊維(ケブラー) | 耐熱・耐摩耗性 | 中〜高 |

| ステンレスワイヤー | 刃物対応最強 | 非通気・重い |

| ポリエステル | コスト安 | 低い(補助用) |

用途別おすすめ手袋(鉄工/ガラス/調理など)

| 業種 | 推奨手袋タイプ |

|---|---|

| 鉄工・建築現場 | HPPEニット+コーティング手袋(EN388レベルD以上) |

| ガラス搬送 | メタルメッシュ手袋(レベルF)または高密度繊維 |

| 調理場 | メタルメッシュ(刃物)+ラバー手袋(衛生) |

| 電気作業 | 耐切創+絶縁性素材併用 |

保護手袋に関する法令・JIS規格・EN規格

日本国内ではJIS T 8114(保護手袋の性能基準)に準拠した製品が多く、国際的には以下が使用されます。

- EN388(欧州):耐摩耗性・切創・引き裂き・突き刺しを試験

- ANSI/ISEA 105(米国):9段階評価で耐切創レベルを示す

- JIS T 8114(日本):EN388と同等の安全性基準

以下に、耐切創手袋に関するEN388規格(欧州規格)とJIS T 8114(日本工業規格)の切創耐性レベルの比較表をわかりやすくまとめました。

🔧 EN388 vs JIS T 8114 耐切創レベル比較表

| 切創性能レベル | EN388 (2016以降)<br>(クープ試験+ISOカット) | JIS T 8114:2015<br>(ISO 13997法) | 切創抵抗の目安(参考) |

|---|---|---|---|

| レベル A | F < 2 N(約200g) | レベル1 | 軽度な接触用 |

| レベル B | 2 N ≤ F < 5 N | レベル2 | 一般作業用 |

| レベル C | 5 N ≤ F < 10 N | レベル3 | より高い耐切創性 |

| レベル D | 10 N ≤ F < 15 N | レベル4 | 鋭利な刃物対策など |

| レベル E | 15 N ≤ F < 22 N | レベル5 | 重作業、高リスク作業 |

| レベル F | F ≥ 22 N(約2.2kg) | レベル5〜6 相当(目安) | 非常に高い切創耐性 |

🔍 用語解説:

- N(ニュートン):切創抵抗力の単位。数値が大きいほど高い耐切創性を示します。

- EN388:2016:ヨーロッパの手袋に関する規格で、2016年以降はISO 13997法によるTDM(直線的カット)試験が追加。

- JIS T 8114:2015:日本の工業規格。EN388と同様にISO 13997法をベースに切創性能を評価。

- ISO 13997法:一定の力で刃物を動かし、どれくらいの力で切断されるかを測定する試験方法。

正しい使用法と保管・交換のポイント

使用前チェック項目

- 穴あき、摩耗、破れの有無

- コーティングの剥がれ

- サイズが適正か

保管方法

- 高温多湿・直射日光を避ける

- 汚れたら洗浄(素材により対応可否確認)

化学物質を使用している作業場所では、特に保管には注意しよう。

汚染された手袋を着用すると、化学薬傷の原因になるよ!

専用のロッカーを設置して、保護具はまとめて保管するようにしたわ。

常に清潔だし、整理・整頓ができて、気持ちよく働けるわよね!

交換の目安

- 使用頻度や作業内容にもよるが、1〜3ヶ月での交換が目安

よくある誤解と失敗例

- 「軍手で十分」はNG:軍手は繊維が粗く、刃物で簡単に切れる

- 「同じ手袋を何年も使ってる」:経年劣化で性能は大幅ダウン

- 「高レベルなら万能」ではない:用途に合わせた選定が必要

手が切れる可能性があるなら、すべて高レベルの耐切創手袋を選べばいいような気がするけど、、、違うの??

一般的に高レベルになるほど手袋が分厚く重くなるよ。

細かい作業を行う場合、高レベルの手袋では作業がしづらいんだ。

なるほど!作業内容や危険の大きさに合わせて手袋を選択することが大事なんだね!

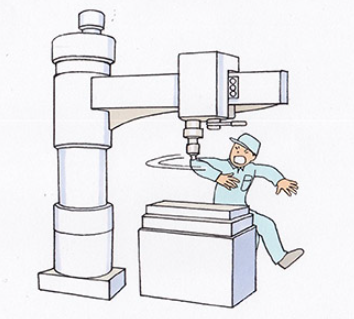

注意:保護手袋をしてはいけない作業(回転体を伴う作業)

耐切創手袋は非常に有用な保護具ですが、すべての作業に適しているわけではありません。

回転体を伴う作業がある場合は、絶対に保護手袋を着用してはいけません。

例:旋盤、ボール盤、電動ドリルなど

- 耐切創手袋が機械の回転部分に巻き込まれる危険があります。

- このような場合、手袋の着用が逆に重大事故を招く恐れがあるため着用してはいけません。

労働安全衛生規則 第119条(旋盤等の作業における服装)

事業者は、労働者を旋盤、木工機械その他の回転体を有する機械による作業に従事させるときは、作業服のそで、保護手袋等が機械に巻き込まれないようにするため、これらの着用を禁止し、またはその使用方法を定めなければならない。

まとめ:切創事故ゼロを目指すために

保護手袋は、「どれでも良い」わけではありません。切創レベル、素材、作業内容に合わせて最適な製品を選ぶことが、事故ゼロへの第一歩です。

最後に重要ポイントを再確認:

✅ 保護手袋は切創事故の最前線の防波堤

✅ 耐切創レベル(EN388など)は必ず確認

✅ 使用前点検・定期交換を習慣に

✅ 「安全」は正しい知識と行動から生まれる