有機溶剤を取り扱う現場では、労働安全衛生法に基づき「有機溶剤健康診断」の実施が義務付けられています。しかし、「どのような検査が行われるのか」「健康診断に引っかかったらどうなるのか」など、不安を感じている方も少なくありません。

本記事では、有機溶剤健康診断の実施基準や検査項目、診断結果で引っかかる場合について、さらには所見が出た際の具体的な対応についてわかりやすく解説します。

有機溶剤とは?

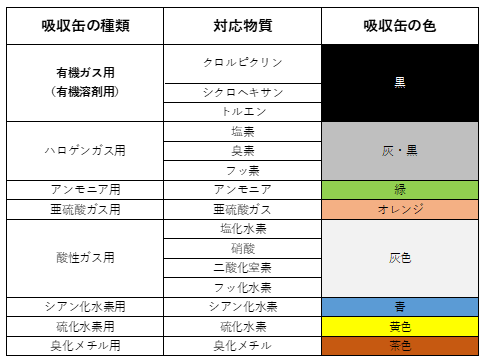

有機溶剤とは、物質を溶かすために使用される炭素を含む揮発性の液体で、トルエン、キシレン、アセトンなどが代表的です。塗料や接着剤、洗浄剤などの製造・使用工程で広く用いられています。

しかし、有機溶剤はその揮発性ゆえに作業者の呼吸器や皮膚を通じて体内に吸収され、健康被害を引き起こす可能性があるため、厚生労働省は特定の溶剤を「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」で規制しています。

有機溶剤健康診断の法的背景

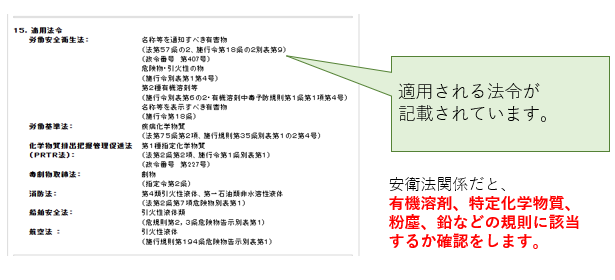

有機溶剤健康診断は、「労働安全衛生法」および「有機溶剤中毒予防規則」に基づいて実施されます。これにより、使用状況に応じて、次の2種類の健康診断が義務付けられています。

- 雇入れ時健康診断

- 定期健康診断(6ヶ月に1回)

違反すると企業側に罰則が科せられる可能性があるため、法令に沿った確実な実施が求められます。

健康診断の実施基準と対象者

有機溶剤健康診断の対象となるのは、「有機溶剤を常時取り扱う作業に従事する労働者」です。

ここでいう「常時」について法令で明確に定義はされていませんが、1回限りではなく、定期的に繰り返し実施される作業は含まれると理解するのが良さそうです。

有機溶剤予防規則 第二十九条(健康診断)

事業者は、有機溶剤の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

検査内容と項目の詳細

健康診断では以下のような検査が行われます:

- 作業歴の調査

- 自覚症状および他覚症状の有無

- 神経学的検査(振戦、協調運動異常など)

- 尿中代謝物の測定(馬尿酸、マンデル酸、トリクロル酢酸など)

- 肝機能検査(AST、ALTなど)

- 血液検査(貧血・白血球異常など)

検査項目は使用している有機溶剤の種類によって一部異なる場合があります。

「健康診断に引っかかる」とは?所見の意味と原因

「有機溶剤 健康診断 引っかかる」という検索が多いように、多くの方がこの結果を気にしています。

ここでいう「引っかかる」とは、「異常所見がある」または「要経過観察・要再検査」と診断されることです。主な原因は以下の通りです:

- 尿中代謝物が基準値を超えている

- 神経学的な異常(手の震えなど)が見られる

- 肝機能に異常がある

- 自覚症状(頭痛、倦怠感、吐き気など)を訴えている

多くの場合、長時間・高濃度の暴露や換気不良が原因とされています。

所見が出たときの対応策と再検査

所見が出た場合、次のような対応が必要です:

① 医師の意見聴取

産業医や労働衛生機関による再評価を受け、健康状態や作業環境の改善が必要かどうかを判断します。

② 作業内容の変更・休業

医師からの意見により、有機溶剤の使用を伴う作業からの一時的な離脱や、他部署への配置転換を行うことがあります。

③ 再検査の実施

一定期間後に再検査を行い、改善傾向が見られるかを確認します。

④ 作業環境の見直し

局所排気装置の設置や保護具の着用、作業時間の短縮など、労働衛生対策の見直しが求められます。

企業側の義務と労働者の権利

企業には以下のような義務があります:

- 定期的な健康診断の実施

- 診断結果の保存(5年間)

- 労基署に健診結果を報告する

- 医師の意見を踏まえた就業上の措置

- 作業環境測定の定期的な実施と改善

一方で、労働者には安全な職場で働く権利があり、異常所見が出た場合は適切な対応を求めることが可能です。また、健康診断の結果は本人に開示される権利があります。

よくある質問(FAQ)

- Q健康診断に「引っかかる」と会社から不利益な取り扱いを受けることはありますか?

- A

健康診断の結果だけで不利益な取り扱いを受けることはありません。むしろ企業は就業上の配慮を行う義務があります。

- Q有機溶剤を少量しか使用してないが、健康診断の対象になりますか?

- A

健康診断は使用量に関係なく、常時有機溶剤作業を行う方は、全員が対象となります。

- Q健康診断で異常が出たらすぐ病院に行くべき?

- A

医師の所見に応じて必要があれば二次健診を受けるのが望ましいです。

まとめ

有機溶剤健康診断は、労働者の健康を守るために不可欠な制度です。健康診断で所見が出た場合は、作業環境や作業内容になんらかの問題が発生している可能性があります。企業と労働者が連携し、適切な対応を取ることで、安全で健康的な職場を築くことが可能です。