化学物質を扱う現場では、「リスクアセスメントが必要かどうか」を判断する場面がよくあります。実は、リスクアセスメントの対象になるかどうかは、「SDS(安全データシート)の通知対象かどうか」が重要なポイントになります。

この記事では、

- リスクアセスメント対象の正しい判断基準

- SDSとの関係性

- 対象外でも注意すべきケース

をわかりやすく解説します。

「うちの会社は本当に正しく判断できているのか?」を見直すきっかけにしてください。

リスクアセスメントの概要と背景

労働安全衛生法の改正により、化学物質を取り扱う作業においてリスクアセスメントの実施が義務付けられました。これにより、企業は化学物質の危険性や有害性を事前に評価し、それに応じた安全対策を講じる責務を負っています。

化学物質リスクアセスメントの手法ってどんな方法があるの??

一般的な手法として、以下のような方法が認められているよ。

・数理学的手法を用いた方法(コントロールバンディング、クリエイトシンプル法など)

・簡易測定(検知管、PIDモニターを用いた方法)による健康評価

・精査測定(作業環境測定、個人暴露測定を用いた方法)による健康評価

・産業医などの専門家の巡視による健康評価

リスクアセスメントの対象となる化学物質

リスクアセスメントの対象となるのは、厚生労働省が指定する「リスクアセスメント対象物質リスト」に含まれる化学物質です。

このリストに載る物質の条件は、

- SDSの通知義務がある物質であること(労働安全衛生法第57条)

- GHS分類等により有害性が科学的に確認されていること

が前提となっています。

つまり、SDSの通知対象物質=リスクアセスメント対象物質の候補と考えて差し支えありません。

SDS通知対象物質とリスクアセスメントの関係

ここが最も重要なポイントです。

労働安全衛生法におけるリスクアセスメントの義務化対象は、

👉 SDS通知対象物質の中から、さらに「政令指定された物質」に限定されています。

逆に言えば、

- SDS通知義務が「非該当」とされた化学物質は、

👉 法的にはリスクアセスメントの対象外となります。

この関係性を正確に理解することで、「対象外かどうか」の判断が明確になります。

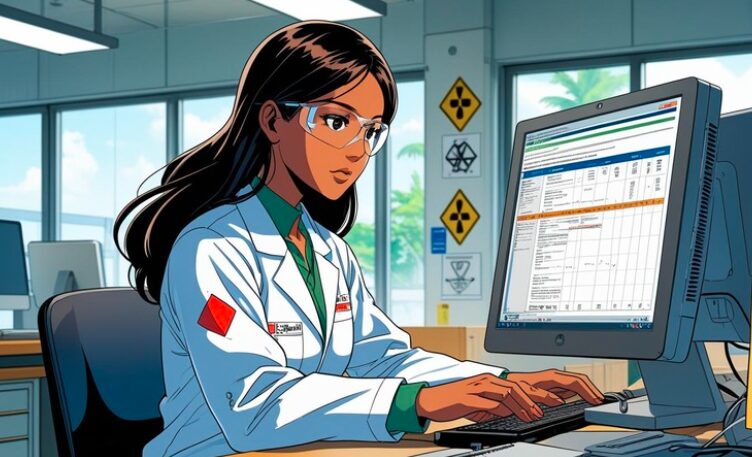

「通知対象外」物質はどこで判断すればいい?

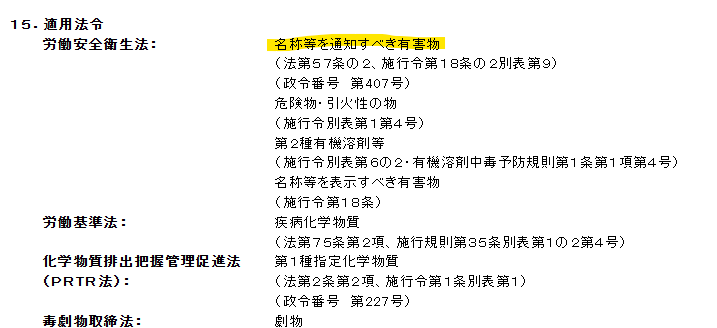

SDSの適用法令から判断する方法

以下は有機溶剤であるトルエンのSDSの例ですが、適用法令を確認すると「名称等を通知すべき有害物」と表記があります。これは、「通知対象物質」であり、リスクアセスメント対象が義務付けられる可能性のある物質であることを意味します。

逆をいうと、SDSを確認して「名称等を通知すべき有害物」の記載がなければ、リスクアセスメントは不要ということですね。

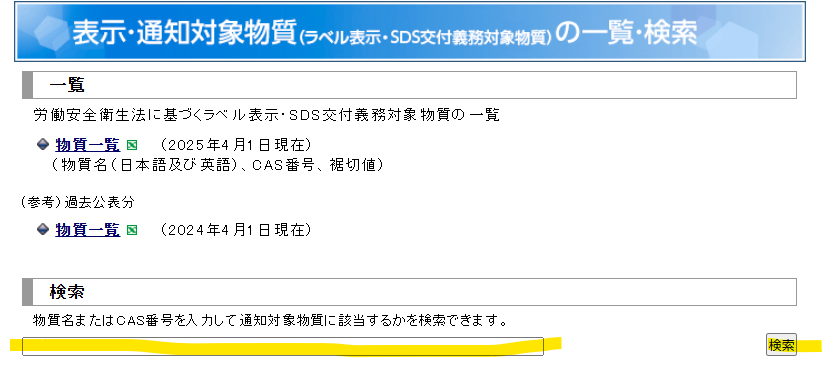

厚生労働省の「通知対象物質」検索サイトから調べる方法

以下のページから確認したい成分のCAS番号を入力してください。

何もヒットしなければ、リスクアセスメント不要ということです。

「対象外」になる基準とは

「リスクアセスメント対象外」とされるのは、主に以下のいずれかの条件を満たす場合です:

| 状況 | リスクアセスメント対象? | 理由 |

|---|---|---|

| SDS通知対象物質(政令指定あり) | ✔ 必須 | 法令で義務化 |

| SDS通知対象物質(政令指定なし) | △ 自主判断推奨 | 法令義務なしだが有害性あり |

| SDS非該当物質 | ❌ 対象外 | 通知義務なし、評価情報なしまたは無害 |

ここで注意すべきは、「非該当」には複数の理由があり、

- GHSでの分類外

- 物質の性質上、危険性・有害性が極めて低い

- SDS通知義務が除外されている(例:水、食品用物質等)

といった事情が関与しています。

よくある誤解:「SDS非該当=安全」ではない

多くの現場で見られる誤解が、

👉 「SDSが非該当だから安全」「リスクアセスメントしなくていい=対策不要」

という短絡的な判断です。

SDSの非該当は、必ずしも「有害性がゼロ」という意味ではありません。

例えば、

- 有害性評価が未完了の新規化学物質

- 使用環境によってはリスクが顕在化する可能性のある混合物

など、グレーゾーンに該当する物質もあります。

対象外でもリスク評価が必要なケース

法令上の「対象外」であっても、以下のような状況では自主的なリスク評価が望まれます。

- 作業環境においてばく露が継続的・高頻度に生じる

- 他の化学物質と反応し、有害な副産物が発生する可能性がある

- 作業者から体調不良の訴えが継続的に出ている

こうしたケースでは、SDSやGHSの分類に頼るだけでは不十分です。

実務上の対応:どこまで評価すべきか

推奨される対応例:

- 簡易リスクアセスメントの導入:チェックリストや暴露頻度別評価

- SDSがない場合はメーカーから情報を取得:使用物質の成分・物性データを確保

- 作業環境測定や作業者ヒアリングの実施:現場実態の把握

このように、形式的な対象区分だけでなく、実際の作業実態とばく露リスクに応じた管理が不可欠です。

対象外化学物質の例とその注意点

| 物質例 | 対象外理由 | 実務上の注意点 |

|---|---|---|

| 精製水 | SDS非該当 | 微生物リスクや温度管理が必要な場合あり |

| クエン酸 | GHS分類対象外 | 目や皮膚への刺激性は作業方法による |

| ナノ粒子(炭素系など) | 有害性未分類 | 自主的な評価が強く推奨される |

| 食品添加物グレードのエタノール | SDSありだが政令非該当 | 揮発・引火リスクあり、使用量による管理必要 |

労働基準監督署が見るポイント

リスクアセスメント対象外の物質でも、労基署の監査では以下の点が重視されます:

- 対象外であることの合理的根拠(SDS等)を示せるか

- 対象外であっても実態に応じた管理措置が取られているか

- 作業者教育や化学物質の情報提供体制が整備されているか

形式だけでなく、「現場の安全に実際に結びついているか」という視点が強く問われる傾向にあります。

まとめ:形式ではなく“本質的な安全対策”を

- 「リスクアセスメント対象外」の基準は、SDS通知義務の有無に大きく依存しています

- しかし、SDS非該当=安全と考えるのは危険です

- 法的対象外であっても、実態に応じたリスク評価と管理は必須です

本質的な安全対策とは、法令を満たすことにとどまらず、「作業者の健康と安全を守る行動」を自発的に取ることです。企業としての信頼性と持続性を守るためにも、対象外物質の扱いには十分な注意と知識が求められます。