職場における化学物質の管理は、従業員の健康を守るうえで極めて重要です。2023年の法改正を受け、「濃度基準値設定物質」に対する企業の対応が強く求められています。

本記事では、労働安全衛生法に基づき定められた「濃度基準値設定物質」について、その概要や目的、対象物質、対応方法、最新の「濃度基準値設定物質一覧」についてわかりやすく解説します。

濃度基準値設定物質とは?

濃度基準値設定物質とは、労働安全衛生法において、労働者が吸入・接触することによって健康障害を引き起こすおそれがある化学物質のうち、その空気中濃度について一定の基準値が定められている物質のことを指します。これらの物質は、長期的な健康被害(例:発がん性、神経障害、呼吸器系疾患など)との因果関係が科学的に認められており、厚生労働省によって濃度基準値が設定されています。

※この一覧は厚生労働省が公表する最新リストを随時確認することができます。「濃度基準値設定物質一覧」は、厚生労働省のWebサイトや労働基準監督署でも入手可能です。

令和6年時点で179物質が濃度基準値設定物質として指定されているんだね。

今後も国の有害性調査が進み、対象物質はどんどん増えていく見込みだよ。

対象物質の継続的な確認が必要だね!

濃度基準値の法的背景と目的

濃度基準値の設定は、「労働安全衛生法」およびその関連政令・省令に基づいています。主な目的は、労働者が日常的に化学物質にさらされることで健康を損なうリスクを未然に防ぐことです。企業には、これらの物質の取り扱いに際し、基準値を超えないよう管理する義務があります。

特に、2023年4月の改正により、「特定化学物質障害予防規則」が見直され、多数の新規物質が濃度基準値の対象となりました。

なぜ濃度基準値の設定が必要なのか

近年、工業・研究開発分野では多くの新しい化学物質が使用されるようになっています。その中には人体に有害な影響を及ぼすものも含まれています。濃度基準値を設けることで、長期暴露による疾患の発生率を低下させ、職場全体の安全性と従業員の健康を守ることができます。

また、企業が濃度基準値を遵守することで、コンプライアンスの強化や社会的信頼の向上にもつながります。

濃度基準値超過時のリスクと罰則

濃度基準値を超えた場合、企業には法的責任が生じる可能性があります。主なリスクとしては:

- 労働災害の発生

- 行政処分(業務改善命令など)

- 刑事罰・罰金

- 被害者からの損害賠償請求

企業が基準値管理を怠ることは、安全配慮義務違反に該当する可能性があり、深刻な企業リスクにつながります。

濃度基準値への対応方法:企業が取るべき5つのステップ

- 対象物質の特定と確認:職場で使用している物質が濃度基準値設定物質に該当するか調査。

- 測定計画の立案と実施:専門機関に依頼し、定期的な大気中濃度の測定を行う。

- リスクアセスメントの実施:暴露状況を分析し、適切な管理策を設計。

- 工学的対策の導入:局所排気装置や密閉系の導入など。

- 作業者への教育と保護具の配備:マスク、手袋などの保護具を提供し、適切な使い方を教育。

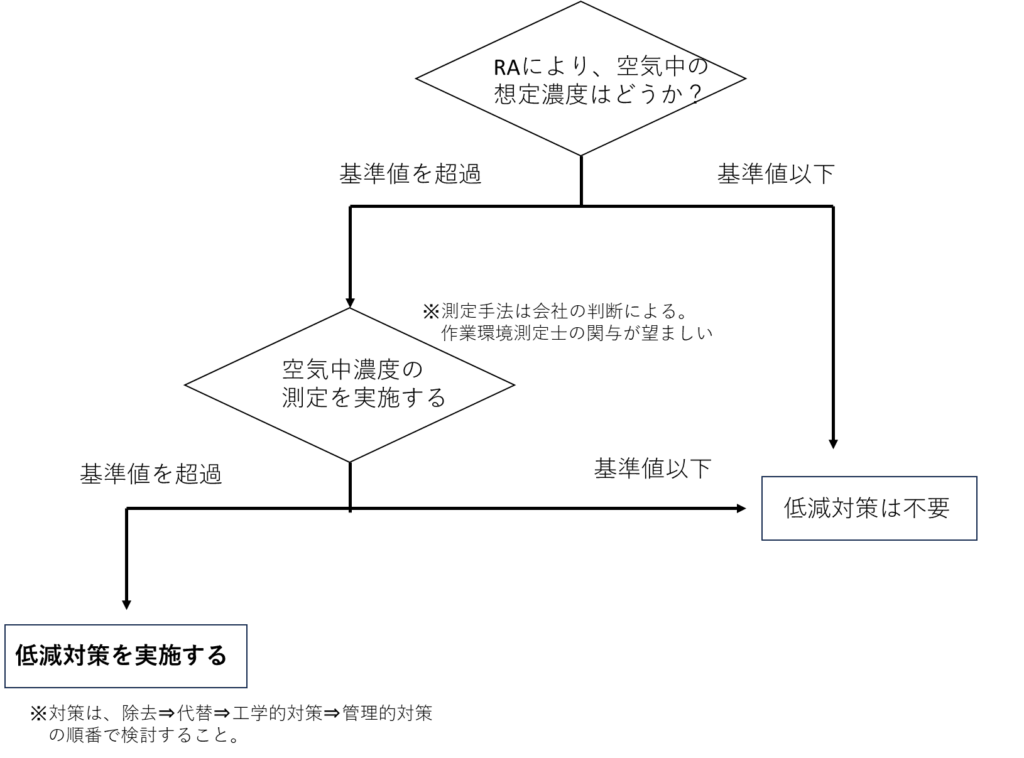

濃度基準値設定物質の対応フロー

濃度対象物質の使用を把握したら、まずはリスクアセスメントを実施しましょう。リスクアセスメントの手法は会社に任せられていますが、空気中濃度を簡単に推定できる手法として厚生労働省の「クリエイトシンプル法」をおススメします。

リスクアセスメントによって空気中濃度が基準値以上である場合は、測定を実施し、本当に基準値以上の濃度となっているか確認しましょう!測定の制度を担保するため、作業環境測定士の関与が望ましいです。

測定値が基準値を超える場合、健康的に影響が出る可能性がありますので、空気中濃度を下げる対策を実施しましょう!このとき、対策は除去対策、代替対策、工学的対策、管理的対策の順番で検討するようにしましょう。

リスク低減対策は検討する順番があります。

①除去対策:化学物質を無害なものに変更、自動化 など

②代替対策:有害性の低い化学物質に変更、作業頻度や使用量を下げる

③工学的対策:局所排気装置、カバー など

④管理的対策:教育、作業手順書、防毒マスク など

測定と記録の重要性

濃度基準値を守るためには、定期的な測定と記録が不可欠です。記録を残すことで、後のトラブル防止や監督官庁からの指導時に迅速な対応が可能となります。最低でも年1回の測定と、その都度の記録保管(原則3年間)が求められています。

今後の動向と企業が備えるべきポイント

今後も新たな物質が「濃度基準値設定物質」として追加されることが予想されます。企業は以下の点に注意して備えるべきです。

- 最新の「濃度基準値設定物質一覧」の定期的なチェック

- 社内でのリスクアセスメント体制の整備

- 有害性評価やSDS(安全データシート)の更新

- 自主的な予防措置の強化

まとめ:濃度基準値設定物質への適切な対応で職場の安全を守る

「濃度基準値設定物質」への対応は、単なる法令遵守ではなく、従業員の健康と企業の未来を守る重要な取り組みです。最新の「濃度基準値設定物質一覧」を把握し、適切なリスクアセスメントや安全管理策を実施することで、職場の安心・安全を実現しましょう。