厚生労働省と中央労働災害防止協会は、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性を広く周知し、管理活動の定着を図ることを目的として、2025年2月1日から2月28日までの1か月間、「化学物質管理強調月間」を初めて実施します。

この月間は、化学物質による労働災害の防止や、職場での安全衛生管理の向上を目指す企業にとって、重要な取り組みとなります。本記事では、「化学物質管理強調月間」の目的や背景、企業が具体的に取り組むべき施策について、最新の情報をもとにわかりやすく解説します。

化学物質管理強調月間とは?

「化学物質管理強調月間」は、厚生労働省と中央労働災害防止協会が主導し、2025年2月1日から2月28日までの1か月間、初めて実施される取り組みです。この月間は、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を目的としています。

▶ 実施期間と背景

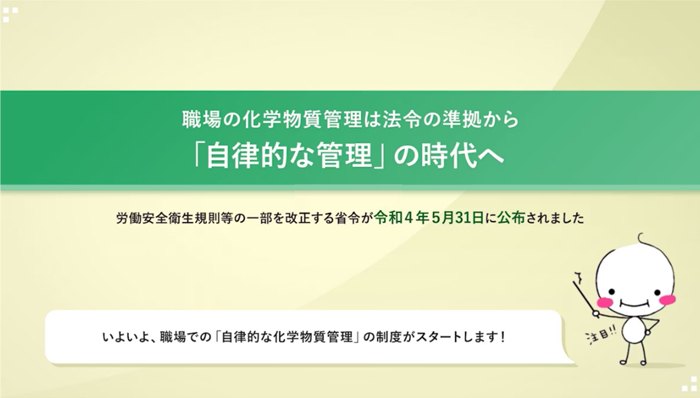

実施期間は2025年2月1日から2月28日までの1か月間です。この取り組みは、化学物質による労働災害を防止し、職場での安全衛生管理を強化するために創設されました。厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制を導入し、2024年4月から施行しています。(自律的な化学物質管理)

なぜ企業にとって重要なのか?

化学物質は、製造業やサービス業など多くの業種で使用されており、適切な管理が求められます。特に、中小企業における化学物質管理の不徹底は、重大な労働災害を引き起こすリスクとなっています。厚生労働省は、リスクアセスメント義務の対象を段階的に拡大しており、2023年4月以降は新たに500種類以上の物質が対象に加わっています。

企業がこの月間に対策を講じることで、以下のような効果が期待できます

- 労働者の健康被害を未然に防ぐ

- 法令遵守による企業リスクの低減

- 取引先からの信頼性向上

- 環境対策としてのCSR貢献

いままでも化学物質を取扱う場合は、リスクアセスメントが義務付けられていたよね。最近の改正では、リスクアセスメントを実施すべき化学物質の対象が大幅に拡大されたんだよ。

法律を守るだけの管理ではなく、自分たちでリスクを見つけて、自分たちで必要な対策を考えていくやり方に変わったのね!

企業が取り組むべき具体的な対策例

化学物質管理強調月間に企業が実施すべき代表的な施策を、以下にカテゴリごとに分けて解説します。

① 化学物質のリスクアセスメントの実施・見直し

目的: 作業現場で使用している化学物質が健康や安全に与える影響を定量的に評価し、必要な措置を講じる。

具体例:

- 作業現場で使用している全化学物質をリストアップ

- SDS(安全データシート)を再確認し、最新の情報に更新

- 毒性・引火性・反応性などを踏まえ、危険度に応じた対策を設計

- ハザードマップの更新

② 保護具の適正な使用と教育

目的: 労働者が化学物質の曝露から身体を守るための保護具(マスク、手袋、保護眼鏡など)を正しく使用する体制を整える。

具体例:

- 保護具の点検・交換履歴を確認

- フィットテスト(防じんマスクの密着テスト)を実施

- 使用方法に関するeラーニングや研修を実施

- 保護具の選定ガイドラインを配布

特に暑い時期は、マスクを着用しない従業員が出てくるよね。。。

保護具はケガや病気にならないための「最後の砦」だよ。

定期的なフィットテスト教育や職場巡視で保護具の着用を徹底させよう!

③ 作業環境測定の実施と改善

目的: 作業環境における有害物質濃度を把握し、基準値を超えた場合は速やかに対策を講じる。

具体例:

- 揮発性有機化合物(VOC)の濃度測定

- 換気設備の能力点検とフィルター交換

- 局所排気装置の設計変更や設置強化

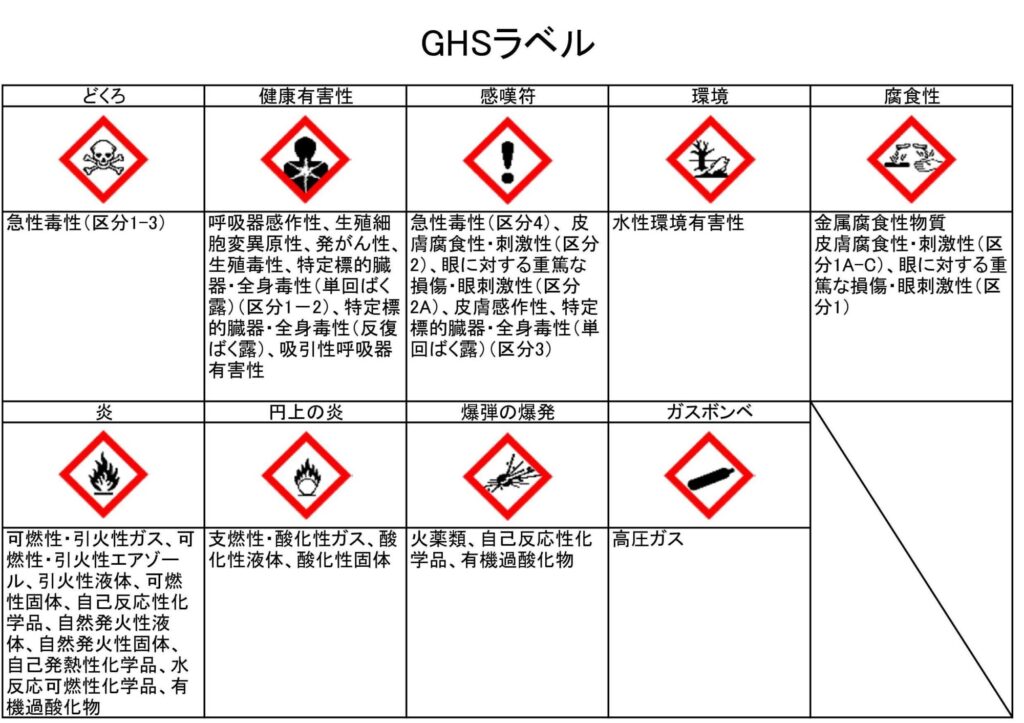

④ GHS表示・ラベリングの徹底

目的: 化学物質の容器や配管に、危険有害性を明示したラベルを貼付し、誤使用や混入事故を防止する。

具体例:

- GHSラベルの再点検と貼り替え

- ラベルの退色・剥離の確認

- 表示と内容物が一致しているかのダブルチェック

- 多言語表示対応(外国人労働者がいる場合)

⑤ 化学物質管理台帳の整備とデジタル化

目的: 化学物質の使用履歴・在庫・危険性を一元管理し、緊急時の対応を迅速に行うための体制を確保する。

具体例:

- 化学物質台帳の電子化(Excelやクラウドでの運用)

- 廃棄期限や保管数量の自動管理機能の導入

- バーコード管理で誤投入や紛失を防止

⑥ 教育・訓練の実施(全社員・新入社員対象)

目的: 化学物質に関する基礎知識や緊急時の対応法を、全社員に周知・浸透させる。

具体例:

- 安全講習の実施(講師の招致または動画教材使用)

- 災害時の避難訓練や漏洩対応訓練の実施

- 「ヒヤリ・ハット」体験の共有会

- 知識確認テストや修了証の交付

実践企業の取り組み事例

株式会社テクノマテリアル(製造業)

- 毎年2月に全社一斉の化学物質棚卸を実施

- GHSラベルの自動印刷機を導入し貼付ミスをゼロに

- 保護具の交換履歴をクラウドで一元管理

- 年1回の避難訓練に加え、化学物質漏洩訓練も導入

成果:

作業災害の発生率が前年比で38%減少、労働基準監督署からも管理体制の「優良事業所」として認定されました。また、取引先企業からの信頼性が高まり、新規受注の増加にもつながっています。

中小企業でも取り組める工夫とは?

「化学物質管理」と聞くと、大企業向けの話と感じるかもしれません。しかし、中小企業でも手軽に始められる方法はたくさんあります。

▷ 無料ツールやテンプレートの活用

- 厚生労働省の公式サイトでは、リスクアセスメントツールや、SDS管理テンプレートなどが無料で公開されています。

- 中小企業向けに簡易化されたGHSラベル作成ツールなども存在し、導入ハードルは高くありません。

▷ 地域の安全衛生支援機関を活用

- 労働基準監督署や産業保健総合支援センターでは、無料の講師派遣・助言指導を行っています。

- これらのサービスを活用することで、専門知識がない企業でも法令に則った管理が可能になります。

▷ 少しずつ始める「スモールスタート」

- まずは「1つの現場」「1種類の化学物質」から始め、徐々に対象範囲を拡大していく方法が有効です。

- 管理台帳の整備やSDS確認など、今ある資料の整理から着手しましょう。

強調月間を契機に「文化」として根づかせる

一時的な取り組みで終わらせず、「化学物質管理の文化」を職場に定着させることが重要です。

▷ 年間スケジュールへの組み込み

- 強調月間(2月)を毎年の安全衛生活動計画に組み込み、「定例行事」として社員の認識を高めましょう。

▷ KPI(指標)の設定

- 例えば、「SDS未更新件数ゼロ」「保護具の不備指摘件数10%削減」など、数値目標を掲げて活動効果を可視化します。

▷ 経営層の関与

- 化学物質管理は経営課題でもあります。社長・役員レベルでの関心表明や、活動への参加が現場の意識を大きく高めます。

今後の動向と企業の備え

2025年以降も、厚生労働省は化学物質管理に関する法改正を段階的に進めていく方針を示しています。たとえば以下のような動向が予測されます。

- リスクアセスメント対象物質のさらなる拡大

- 作業環境測定の義務対象範囲の見直し

- GHS分類の国際基準の変更に伴うSDS記載事項の更新

これらに迅速に対応するには、今から体制を整えておくことが最善策です。

まとめ

「化学物質管理強調月間」は、単なるイベントではなく、企業が化学物質によるリスクを根本から見直す絶好の機会です。

今回紹介したように、リスクアセスメント、保護具管理、SDS整備、教育訓練など、取り組むべきことは多岐にわたりますが、すべては「働く人の命と健康を守る」という本質につながっています。

2月の強調月間をきっかけに、自社の化学物質管理体制を見直し、安全で持続可能な職場づくりを進めていきましょう。