衛生管理者試験に挑戦しようと思っている方の中には、「合格率はどのくらい?」「試験の難易度は?」「過去問はどれくらいやればいい?」と気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、筆者が第一種衛生管理者を一発合格したときの経験をもとに、衛生管理者試験の合格率や難易度、過去問の活用法について詳しく解説します。

合格に向けた勉強方法や出題範囲のポイントも紹介するので、試験対策を始める前にぜひチェックしてみてください!

衛生管理者とは?試験の概要をチェック

衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づき、職場の衛生管理を担当する国家資格の取得者です。一定の規模(常時50人以上の労働者がいる事業場)の事業所では、衛生管理者の選任が義務付けられており、企業にとって欠かせない存在となっています。

衛生管理者試験には、「第一種」と「第二種」の2種類があり、第一種はすべての業種で有効、第二種は一部の業種(製造業、建設業などを除く)に限定されます。試験は、労働生理、労働衛生、関係法令の3科目で構成されており、過去問を活用した学習が合格への近道です。

衛生管理者試験の合格率と難易度

衛生管理者試験の合格率

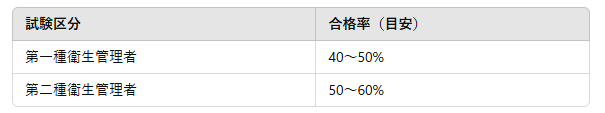

衛生管理者試験は、第一種と第二種の2種類があり、それぞれ合格率が異なります。

第一種の合格率は約40~50%、第二種は50~60%と比較的高めですが、試験範囲が広いため、事前の対策が欠かせません。

試験の難易度

合格率が比較的高いとはいえ、決して簡単な試験ではありません。出題範囲が広く、専門的な知識が問われるため、対策なしでは合格は難しいでしょう。

試験は、労働生理・労働衛生・関係法令の3科目で構成されており、特に「関係法令」「労働衛生」は暗記が多く、難易度が高いとされています。また、計算問題が出題されることもあり、苦手な方は対策が必要です。

合格のためには、50~100時間程度の学習時間を確保し、過去問を中心に勉強するのが効果的です。

特に、過去問と類似した問題が多く出題されるため、3年分以上の過去問を解くことで出題傾向を把握できます。

衛生管理者試験の出題範囲と勉強のコツ

試験の出題範囲

衛生管理者試験は、「労働生理」「労働衛生」「関係法令」の3つの科目で構成されています。

それぞれの内容をしっかり理解し、バランスよく学習することが合格へのカギとなります。

1.労働生理

- 人体の構造と機能(呼吸・循環・神経・消化など)

- 疲労やストレスの影響と健康管理

- 作業環境が人体に与える影響

2.労働衛生

- 作業環境の管理(騒音・振動・照明・温熱環境など)

- 健康管理(職業病、予防策、作業環境測定)

- 安全衛生管理体制と実務

3.関係法令

- 労働安全衛生法の基本知識

- 労働基準法との関係

- 事業者や労働者の義務、労働災害防止対策

試験では、暗記だけでなく、実務に沿った知識も問われるため、過去問を活用しながら効率よく学習しましょう。特に、関係法令は出題範囲が広いため、重点的な対策が必要です。

科目ごとの勉強のコツ

労働生理の勉強法(人体の仕組みや健康管理に関する知識)

✅ポイント

- 暗記量が多く、人体の構造や機能を理解する必要がある

- 疲労やストレスと健康の関係、作業環境が人体に与える影響も問われる

✅勉強法

- 図解やイラストを活用する(特に、呼吸・循環・神経系など)

- ストーリー仕立てで覚える(血液の流れやエネルギー代謝など)

- 過去問を解いて、出題傾向を確認(同じような問題が出やすい)

👉 おすすめ対策:YouTubeなどの動画教材を活用すると、理解が深まりやすい

労働衛生の勉強法(作業環境の管理や職業病の予防など)

✅ ポイント

- 職場の環境や健康管理に関する内容が多い

- 職業病(騒音、粉じん、振動など)や作業環境の測定方法がよく出題される

✅ 勉強法

- 職場の実務と関連付けて覚える(身近な例と結びつけると理解しやすい)

- 表やグラフを活用して、各種基準値を整理(例:騒音の基準値)

- 過去問を繰り返し解いて、頻出テーマを把握する

👉 おすすめ対策:「〇〇の基準値」や「〇〇の影響」といったポイントをノートにまとめる

関係法令の勉強法(労働安全衛生法や労働基準法の知識)

✅ ポイント

- 出題範囲が広く、暗記が必須

- 労働安全衛生法や労働基準法の条文を理解する必要がある

✅ 勉強法

- 条文を丸暗記せず、具体的な適用例と一緒に覚える

- 条文のキーワードを抜き出し、要点を短くまとめる

- 過去問を活用し、選択肢の引っかけ問題に慣れる

👉 おすすめ対策:最新の法改正情報をチェックし、過去問と照らし合わせる

過去問を活用した効果的な試験対策

まずは3年分の過去問を解いて出題傾向を把握する

衛生管理者試験では、毎年似たような問題が出題されるため、まずは直近3年分の過去問を解いてみましょう。これにより、どの分野が頻出なのかが分かり、勉強の優先順位をつけやすくなります。

✅ポイント

- いきなり解答を見ずに、自分の知識で解いてみる

- 解いた後に「なぜその答えになるのか」を解説で確認する

- 間違えた問題はノートにまとめ、繰り返し復習する

間違えた問題を重点的に復習する

- 解説を読んで理解する

- 関連する法令や規則を調べて深く学ぶ

- 2週間後にもう一度解き直し、定着度をチェックする

本番を意識して時間を計りながら解く

試験本番では、限られた時間内で正確に解答する必要があります。そのため、本番と同じ時間設定で過去問を解く練習をしましょう。

✅ 試験対策のポイント

- 本番と同じ制限時間で過去問を解く(第一種は3時間、第二種は2時間)

- 1問あたりの解答時間を意識する(迷ったら飛ばして後で戻る)

- 試験の「時間配分」を体験しておく

過去問をパターン別に整理する

過去問を解いていると、よく出る問題パターンがあることに気づきます。これを整理しておくと、試験本番で似た問題が出た際にすぐに対応できます。

📌 よく出る問題の例

✅ 労働生理:「血液循環の仕組み」「神経系の働き」

✅ 労働衛生:「騒音や粉じんの基準値」「職業病の予防策」

✅ 関係法令:「安全衛生管理体制」「労働安全衛生法の義務」

これらをノートや付箋にまとめ、短時間で復習できるようにするのがポイントです。

【第1種】衛生管理者 過去門はこちら

【第2種】衛生管理者 過去門はこちら

まとめ

📌 労働生理 → 「血液循環の仕組み」「神経系の働き」⇒図解・動画で理解を深める

📌 労働衛生 → 「騒音や粉じんの基準値」「職業病の予防策」⇒職場の実務と関連づけて覚える

📌 関係法令 →「安全衛生管理体制」「労働安全衛生法の義務」⇒ キーワードを押さえて、適用例と一緒に学ぶ

✅ 過去3年分の問題を解き、出題傾向を把握する

✅ 間違えた問題を重点的に復習し、知識を定着させる

✅ 時間を計って模擬試験のように解き、本番の感覚をつかむ

✅ よく出る問題を整理し、効率よく復習する

過去問を最大限に活用し、それぞれの科目にあった勉強法で効率的に合格を目指せます。しっかり対策をして、本番で実力を発揮しましょう!