「働き方改革」が叫ばれる現代社会においても、長時間労働による過労死は後を絶ちません。日本では「過労死等防止対策推進法」が施行され、企業にも法令に基づいた責任が求められています。

本記事では、安全衛生法の観点から「過労死とは何か」、そのリスク基準とされる「過労死ライン」、健康への影響、現状の統計データ、そして企業がとるべき防止策までをわかりやすく解説します。労務担当者や安全衛生管理者、経営層の方々にとっても必読の内容です。

過労死とは?

過労死とは、過重な業務や長時間労働が原因で労働者が死亡に至ることを指します。主に脳・心臓疾患(脳梗塞、心筋梗塞など)や、精神障害を原因とする自殺が対象となります。

◆ 過労死の背景と法的整備

- 1980年代から問題視されはじめ、社会的に認知されるようになりました。

- 2014年に「過労死等防止対策推進法」が成立。

- 同法では国、企業、国民の三者が連携して防止に取り組むべきと明記されています。

◆ 労災認定の対象になるケース

以下のような疾患が、業務との因果関係があると判断された場合、労災認定されることがあります。

- 脳血管疾患(くも膜下出血、脳梗塞など)

- 心臓疾患(心筋梗塞、不整脈など)

- 精神障害(うつ病、適応障害、自殺等)

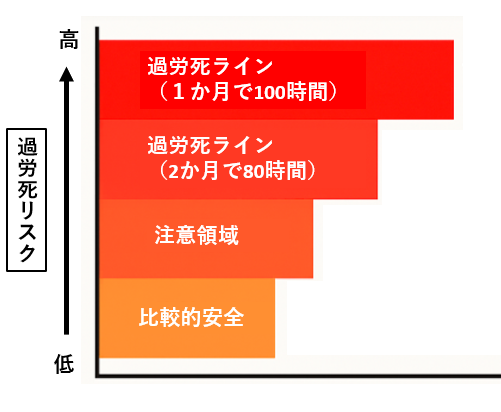

過労死ライン:長時間労働のリスク基準

厚生労働省は、労災認定の判断において「過労死ライン」という時間外労働の基準を設けています。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| ① 直近1か月で100時間超 | 脳・心臓疾患等と業務の関連性が強いと判断 |

| ② 2〜6か月平均で月80時間超 | 同上(時間の蓄積による負荷) |

これらの基準を超えていた場合、健康障害との因果関係が強く疑われ、労災認定がされる可能性が高まります。

⚠️ ポイント:月45時間を超える時間外労働が3か月以上継続した場合も注意が必要です。

長時間労働が健康に及ぼす影響

長時間労働は身体的・精神的に大きな影響を及ぼします。以下は代表的な症状と疾患です。

◆ 身体的影響

- 慢性的な疲労、睡眠不足

- 高血圧・高血糖などの生活習慣病

- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)

- 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

◆ 精神的影響

- ストレス性疾患(うつ病、パニック障害など)

- 適応障害や不安障害

- 最悪の場合、自殺に至るケースも

特に、自己判断力の低下や感情のコントロール障害は職場事故のリスクも高め、安全衛生管理上の重大な問題となります。

過労死の統計データと現状

厚生労働省が発表している「過労死等防止対策白書(令和5年版)」によると、依然として多くの労災請求がなされており、特に精神障害に関する請求は増加傾向にあります。

◆ 令和4年度 労災補償状況(抜粋)

| 項目 | 件数 |

|---|---|

| 脳・心臓疾患に関する労災請求 | 約800件 |

| 精神障害に関する労災請求 | 約2,300件 |

| 自殺による労災認定 | 約130件 |

また、過労死事案の発生業種としては以下が多い傾向にあります。

- 建設業

- 医療・介護業

- 運輸業(トラック・バス)

- IT・通信関連業

企業が取り組むべき過労死防止策

安全衛生法の枠組みを活用しながら、企業がとるべき具体的な防止策は以下のとおりです。

◆ 時間外労働の適正管理

- 勤怠システムで労働時間を正確に記録

- 残業時間が月45時間を超える従業員をリスト化・監視

- 週の労働時間上限(例:60時間)を設ける

◆ 長時間労働者への医師による面接指導(安全衛生法第66条の8)

- 月80時間超の時間外労働者が対象

- 産業医が面談を行い、就業継続の可否を判断

- 必要に応じて、配置転換・勤務時間の短縮措置を実施

◆ メンタルヘルス対策

- ストレスチェック(年1回、常時50人以上の事業場で義務)

- 面談後の職場改善・フォローアップ体制の構築

- ハラスメント防止や職場コミュニケーションの活性化

◆ 衛生委員会の活用(安全衛生法第18条)

- 月1回の開催義務

- 労働時間や業務量について議題に取り上げる

- 労働者代表からの意見収集を積極的に行う

◆ 教育・研修の実施

- 管理職向けに「過労死リスクの見極め方」を周知

- 労働者向けに「セルフケア」「相談窓口」の情報提供

- 新人研修で働きすぎの兆候や相談の重要性を周知

まとめ

過労死は、単なる「働きすぎ」ではなく、命に関わる重大な労働災害です。長時間労働による健康被害は誰にでも起こり得るものであり、企業の法的責任は年々重くなっています。

安全衛生法を軸に、労働時間管理・健康管理・メンタルヘルスケアを一体的に行うことが、過労死を未然に防ぐ鍵です。

そして、単なる制度の導入だけでなく、「健康に働ける職場づくり」そのものが企業の信頼・人材確保・業績にもつながっていくのです。