化学物質を使用する企業にとって、「その物質がリスクアセスメントの対象かどうか」を見極めることは、従業員を化学物質による健康障害から守る第一歩です。

ここ数年で、化学物質に関する労働安全衛生法が大きく改正され、リスクアセスメントを実施すべき化学物質の種類が大きく増えました

この記事では、「化学物質 リスクアセスメント 対象物質 一覧」というキーワードに基づき、どの化学物質が対象になるのか、どうやって見分ければよいのかを、具体的かつ実務に役立つ形で解説します。

また、リスクアセスメントを行う義務があるのは、SDS(安全データシート)によって情報提供が義務づけられている化学物質であることも、重要なポイントです。

この記事を読めば、リスクアセスメントが必要な物質を見落とすことなく、安全管理に自信をもって取り組めるようになります。

リスクアセスメントの義務化とは?

リスクアセスメントとは、職場にある危険なモノを発見し、リスク大きさや重さ加減を評価し、リスクの大きさにあった低減対策を実施するPDCA活動のことを言います。従業員の労災を防ぐためには非常に重要な取り組みです。

日本では、2016年から法律で決められた化学物質のリスクアセスメントの実施が義務化されています。

この義務化により、企業は該当する化学物質を取り扱う場合には、事前にリスクを評価し、適切な管理措置を講じなければならないことが決められました。

違反した場合は、労働基準監督署から指導を受け、悪質な場合は「送検」され、罰則やマスコミによる報道もあり得ます。

自律的管理制度によって広がるリスクアセスメントの対象範囲

2023年4月から「化学物質の自律的管理」制度により、リスクアセスメントの対象となる化学物質が年々増加しています。(今後は年間50~100程度増加していく見込み)

自律的管理制度によって、従来の法律を守る管理から、リスクアセスメントにより評価されたリスクの大きさから各社で判断したリスク低減対策をとる管理に変更されました。

「自律的管理」ってどうゆうこと?

化学物質を使う場合は、自分たちで危なさを調べて、自分たちで必要な対策を考えて実行していこう!という考え方だよ。リスクアセスメントの考え方と同じだね!

リスクアセスメントの義務対象物質の一覧とは

リスクアセスメントを実施すべき物質は、ズバリ「通知対象物質」に該当するかどうかです。

通知対象物質とは、SDSを通知すべき物質のことをいいます。

つまり、SDSを通知すべき物質は、すべて化学物質のリスクアセスメント実施義務があります。

義務対象物質の一覧は、厚生労働省が定期的に更新しており、2025年時点では、以下のような物質が含まれます。

- アクリロニトリル

- クロロホルム

- フォルムアルデヒド

- エチレンオキシド

- ニッケル化合物

- ベンゼン

- トルエン

- キシレン など

通知対象物質か調べよう(リスクアセスメント対象か確認する)

対象物質(リスクアセスメント対象)かどうかは、次の方法で調べましょう。

方法① SDSの記載事項から確認する

- SDSの有無を確認する

まず、その化学物質についてSDSが提供されているかを確認しましょう。 - SDS内の「適用法令」を確認しましょう

適用法令の労働安全衛生法の欄に「名称等を通知すべき有害物」の記載があった場合は、通知対象物質であり、リスクアセスメントを実施すべき化学物質ということです。

例)アセトンのSDSより通知対象物質(リスクアセスメント対象)であることが確認できます。

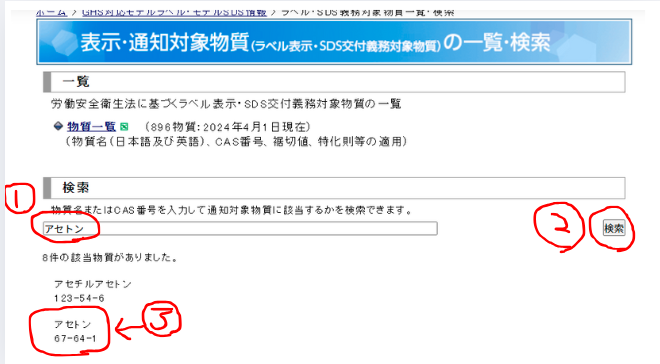

方法② 厚生労働省の検索サイトから確認する

- 通知対象物質検索サイト(職場の安全サイト)にアクセスする

- 調べたい物質を入力し、検索ボタンをクリックする

- 通知対象物質が表示される(リスクアセスメント対象であることが分かる)

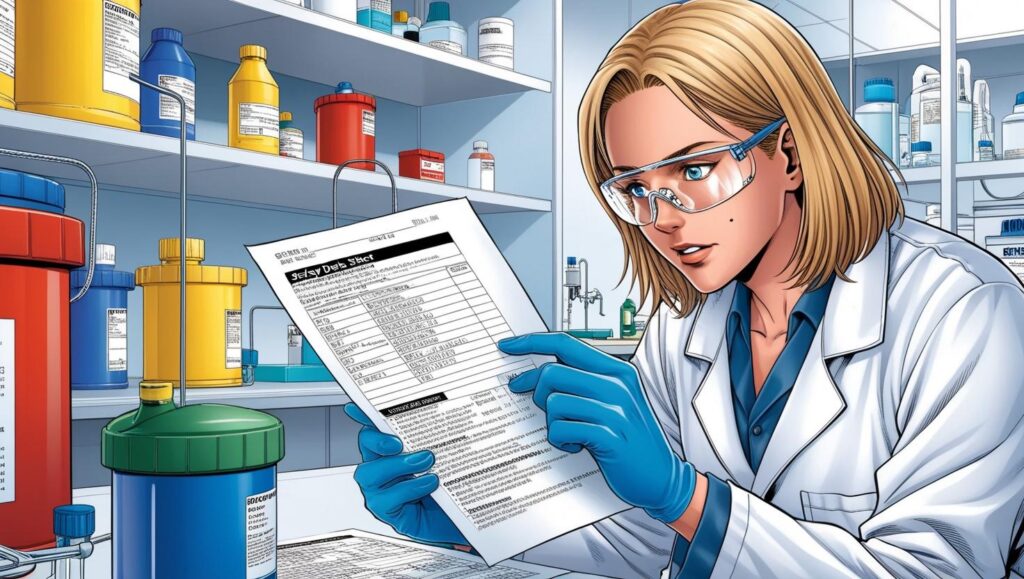

SDS(安全データシート)との関係

繰り返しになりますが、SDSの交付対象物質であることがリスクアセスメントの前提条件です。

SDSは化学物質の提供者が情報を提供する義務があり、以下の情報が含まれます

- 製品名・化学名・CAS番号

- 危険性・有害性の要約

- 応急処置や取り扱い方法

- 法的規制情報(リスクアセスメントの義務など)

SDSの記載をしっかりと読み取ることで、リスクアセスメントが必要かどうかを判断できます。

実務対応|チェックリストと管理体制の整備

リスクアセスメント義務を確実に履行するためには、次のような管理体制が推奨されます:

✅化学物質ごとのSDSを管理・保管しているか

✅使用・保管時の作業実態を把握しているか

✅対象物質リストとの照合体制があるか

✅作業者に必要な教育が実施されているか

✅結果に基づいた作業環境改善がされているか

特に、リスクアセスメントの記録と実施履歴の保管は、監査や指導時に重要な資料となります。

リスクを見積もって、危険度合にあった低減対策を実施して、対策が維持するよう適切な管理を実施しよう!

よくある質問(FAQ)

- Qリスクアセスメントは年に何回実施する必要がありますか?

- A

法令上の明確な回数規定はありませんが、「作業条件が変わったとき」や「化学物質の変更・増加時」などには再実施が必要です。

- Q自社でSDSがない場合はどうすればいい?

- A

仕入れ元やメーカーにSDSの提供を求めましょう。提供義務があるため、必ず取得できます。

- Qリスクアセスメントの手法ってどのような方法があるの?

- A

法令では、リスクアセスメント手法は定まっていないため、会社として適切だと判断するリスクアセスメント手法を採用することになります。厚生労働省が推奨しているクリエイトシンプル法のほか、産業医の巡視や、作業環境測定などの測定に基づく方法、有機溶剤や特定化学物質など従来からある法令にもとづき対策を検討することなどもリスクアセスメントの手法のひとつです。

いろんなリスクアセスメント手法があって、どれを使えばいいか悩む。。

かっちー

かっちー「簡単でお金をかけず、適切な評価ができる」をポイントに選択しようね。

万能なツールはないので、複数のリスクアセスメントを組み合わせて使うことも検討していこう!

まとめ

化学物質のリスクアセスメントを確実に実施するためには、「SDS通知対象物質」であることを確認したり、厚労省のHPから判断することが不可欠です。

最新情報を定期的にチェックし、自社のSDS管理と照合することで、見落としや誤認を防ぎ、安全衛生管理の信頼性を高めましょう。